La máquina del tiempo mileísta prometió volver a la Argentina de vacas gordas de fines del siglo XIX, pero hasta ahora sólo tenemos su lado B: como en los tiempos oligárquicos, hay leyes laborales regresivas, régimen policial de la protesta social, abstención electoral, polarización entre ricos y pobres sin clase media próspera.

La prisión de Cristina Fernández de Kirchner se revela como una nueva vuelta de tuerca en dirección a la implantación de un régimen autoritario y liberticida. Los grandes factores de poder usurpan el derecho a elegir quién puede ser representante popular, excluyendo a una figura muy querida para un porcentaje importante de la población. El espectáculo mediático de la autoridad judicial, la humillación de la tobillera y la prohibición del balconeo, sólo refuerzan su carácter de presa política, imagen en disputa con la más hegemónica de la chorra condenada por corrupción. En un sistema que no tiene lugar para movimientos nacional-populares, ¿cómo hacemos para apropiarnos del tiempo presente, sin refugiarnos en el pasado ni dar por muerto al futuro?

Mito, historia y circularidades

La detención de Cristina activó una imagen opresiva del pasado, la proscripción del peronismo, que a la vez evocó otra más movilizadora, la de la resistencia. ¿Pero qué tan movilizadora? Para Claudio Katz, en lugar de la resignación organizada desde arriba, “reapareció la centralidad de la calle que el gobierno pretende erradicar”. Para Pablo Semán, en cambio, “hoy cualquiera llena una plaza”. La selfie multitudinaria frente a la casa de gobierno ocultaría un kirchnerismo débil, alejado del poder y de las mayorías, antes que una recomposición ecuménica del peronismo.

Más allá de los balances, la imagen de la resistencia peronista es importante porque es un mito. No en el sentido de creencia falsa o romántica, sino como lo formularon Sorel y Mariátegui, que veían en la huelga general o las tradiciones indígenas a mitos capaces de electrificar a las masas y lanzarlas a la acción colectiva.

Foto: La Cámpora

En momentos en que parece imposible vislumbrar un futuro revolucionario, porque como decía Frederick Jameson es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, los mitos pueden generar sentidos de pertenencia, de comunidad y esperanza movilizadora. Pueden nutrirse de experiencias del pasado, pero apuntan a dibujar un horizonte en el porvenir, para alzar la cabeza y mirar más allá del “funcionar” o el “estar ocupado” de este capitalismo empobrecedor.

Si la resistencia peronista es un mito, también es una historia bien documentada, escrita con H mayúscula. Se puede usar como una caja de herramientas que deja ver una llave inglesa rota, un destornillador oxidado, las mechas de un taladro viejo que todavía sirve. Hay que retornar a ella como se vuelve a esas antiguas fotos de familia donde aparecemos más pequeños, y los detalles de época permiten apreciar las diferencias de lo que somos hoy. Esto no significa encadenarse al pasado de modo conservador o nostálgico, porque se pueden repetir errores y, como dice Martín Rodríguez, bloquear la inconsciencia que exigen los acontecimientos novedosos. Pero, si como pensaba Marx “la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”, la solución no pasa por negar que existen esos fantasmas, sino hacer algo con ellos, que quizás esté a mitad de camino entre el voluntarismo del mito y la sabiduría de la Historia.

De la resistencia peronista a la primavera camporista

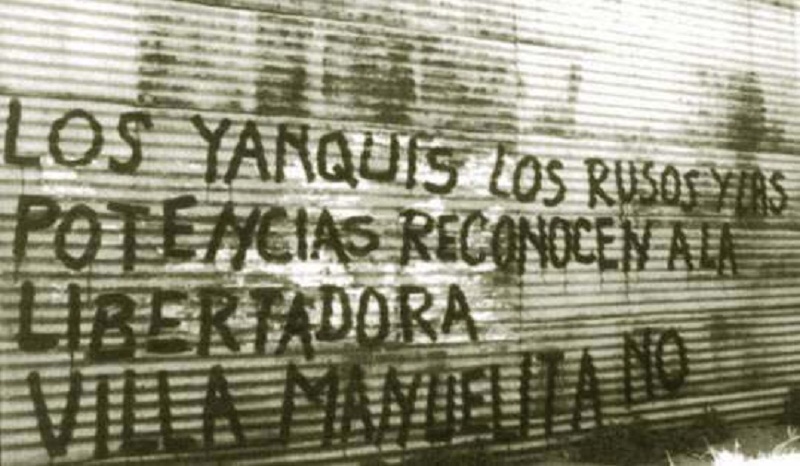

Goza de vigencia la noción popular de que “no hay nada nuevo bajo el sol”, también bajo la forma de pesimismo de izquierda o nacional-popular: siempre mandan los mismos, siempre pierde el pueblo. La historia no se repite, pero en ocasiones fluye en espiral. Como el de hoy, el peronismo arrojado del poder por los militares en 1955 quedó dañado, fragmentado y disperso. Los decretos 3855 y 4161 prohibieron las estructuras partidarias, los símbolos y la propaganda peronistas, los sindicatos fueron intervenidos a punta de pistola.

La respuesta fue el surgimiento de una resistencia inorgánica y descentralizada, que incluyó el sabotaje fabril, los comandos urbanos, el levantamiento cívico-militar, atentados con explosivos caseros conocidos como “caños”, y la guerrilla rural de Uturuncos en el norte. Aparte de ser peronista, la resistencia fue diversa: incluyó militantes de la izquierda marxista y la derecha nacionalista; fue obrera y sindical, pero también barrial y de clase media.

Pintada paradigmática de la Resistencia Peronista

En algún momento de los años sesenta se pasó de la resistencia a la ofensiva. Algunos peronistas, con el nuevo horizonte abierto por las revoluciones anticoloniales de Argelia, Cuba, China y Vietnam, definieron a las FFAA como fuerzas de ocupación, a la lucha armada como método, y al socialismo como meta. La izquierda peronista de los años setenta nació del cruce de la tradición nacional-popular con el proyecto revolucionario continental del Che Guevara, Fidel Castro y John William Cooke, delegado de Perón entre 1955 y 1959. Para los sommeliers de ortodoxias justicialistas, estas ideas fueron compartidas no sólo por los jóvenes católicos que fundaron Montoneros, sino por veteranos de la resistencia, como los que crearon el Movimiento Revolucionario Peronista en 1964, y las Fuerzas Armadas Peronistas en 1968.

Las luchas obreras, estudiantiles y guerrilleras, junto al Cordobazo y otros “azos” populares, forzaron la apertura democrática que permitió el retorno del peronismo al poder en 1973. La breve primavera camporista, antes de naufragar en una interna sangrienta, fue un momento de gran expectativa para las mayorías, donde parecía que todo podía cambiar para bien. Por eso, más allá de los diagnósticos equivocados o los métodos discutibles de aquella “tendencia revolucionaria”, se puede rescatar que podían imaginar el futuro que querían, qué cuadros técnicos necesitaban, cómo llevarlo adelante. Y lograron llevar estas ideas al nivel de la política de masas.

Kitsch menemista

El kitsch es definido como un arte de mal gusto, asociado al paladar popular y las necesidades del mercado, que las élites consumen irónicamente. Hay un fenómeno inquietante para las generaciones criadas en las luchas antineoliberales de los años noventa, que es la recuperación del menemismo. Carlos Menem reseteó la Argentina peronista con las privatizaciones, el desempleo masivo y los primeros planes sociales. Hoy es reivindicado transversalmente por los libertarios a causa de su modelo económico, y en formato kitsch por streamings peronistas como un personaje simpático, un monarca justicialista sin corona. Hace veinte años, el menemismo era expulsado del universo simbólico peronista al ser la antítesis del intervencionismo estatal de la década ganada kirchnerista. Si Menem es capaz de entrar al panteón del panperonismo, ¿que se puede rescatar de la resistencia de aquellos años?

La renovación del peronismo en los años 80, que tuvo a Antonio Cafiero como iniciador, y a Menem como capitalizador de ese impulso al ganar la interna para candidato a presidente, profesionalizó la política justicialista. Atrás quedó lo que se percibía como una oscura Edad Media del movimiento en los setenta, cuyos invasores bárbaros se llamaban Montoneros, su guardia pretoriana Triple A, y su bajo imperio Isabel. El peronismo renovado se olvidó pronto del socialismo y se volvió más territorial que sindical, atento al declive de la clase obrera.

Foto: Menem, una vida en imágenes

La llegada del menemismo al poder y su alianza con la oligarquía agropecuaria, la UCD ultraliberal y la embajada yanki, activó una resistencia que no fue peronista, porque había un gobierno justicialista ávido de desperonizar a la sociedad argentina. En todo caso, hubo peronistas que se volcaron a una resistencia más amplia en sindicatos, barrios y centros culturales. Otro emergente más visible de dirigentes que rompieron con el peronismo neoliberal fue el Grupo de los Ocho, con figuras como Germán Abdala, Darío Alessandro y Carlos “Chacho” Álvarez, estos dos últimos parte del naufragio político de la Alianza. Si la resistencia de los primeros años noventa fue protagonizada por el movimiento obrero en retirada por las privatizaciones, la segunda de finales de la misma década fue de nuevo más plural, uniendo a piqueteros, sindicatos, estudiantes y organizaciones de DDHH.

. . .

¿Cómo conjurar, pronunciar las palabras correctas para activar el mito del peronismo revoltoso, aquel de John William Cooke, Gustavo Rearte, Raimundo Ongaro, Rodolfo Walsh, los hermanos Villaflor y tantos otros que se cuestionaron la burocracia y apostaron a las bases? Un aprendizaje posible de esa Historia que no hay que repetir, pero sí conocer para extraer alguna lección y no tropezar con la misma piedra, es que la resistencia tiene que ser plural, ecuménica. El peronismo no se puede convertir en algo parecido a un partido de izquierda, identitario antes que político, sectario, conservador de símbolos, defensor de la doctrina como una Biblia, aunque sea importante cuidar los símbolos y estudiar la doctrina. Tiene que ser revolucionario o no será nada, como decía Evita. O se tendrá que resignar a convertirse en un nostálgico consumo cultural, a contemplar ruinas como hacían los románticos del siglo XIX, a resistir los golpes sin nunca pasar al ataque. El mejor peronismo no es el que tiene el poder, sino el que lo desafía.