La llegada de la Libertad Avanza al poder reconfiguró el mapa político argentino en todas sus dimensiones. La calle, ese lugar central en las disputas de nuestro país, no quedo indemne. Si por un lado es innegable la escalada represiva por parte del Estado, por otro, es necesario identificar las inflexiones emergentes en el modo en que nos movilizamos. Esta nota busca aportar a la reflexión sobre esas estéticas e imágenes de la protesta partir de algunas incipientes hipótesis en un diálogo con las investigadoras Ana Longoni y Cora Gamarnik.

Foto: Sol Tunni

Uno de los aspectos que surge de manera inmediata al pensar los tiempos que corren es situar la intervención de la política y sus mayores efectos en el plano de las redes sociales: manejar bien Tik-Tok, tener un “viral” de posteos en X, muchos likes o compartidos en IG y, obviamente, un programa de streaming, se muestran como los pasos necesarios para lograr el objetivo político buscado, sea cuál fuera este. Ese plano de lo virtual parece dejar en un segundo plano los cuerpos. O, mejor dicho, los cuerpos aparecen mediatizados, estetizados, coacheados, recortados, editados… Esta entrevista no pretende ser un manifiesto luditta y negar que efectivamente allí ocurren cosas, pero si se propone compartir algunas hipótesis que, de manera colectiva desde el Grupo de Estudios sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente (del Instituto Gino Germani) venimos pensando hace un tiempo más acá y más allá de la dimensión “virtual”. Para ello, hacemos extensible a las páginas de Brújula una conversación con Ana Longoni y Cora Gamarnik, directoras del grupo, que asimismo conjugan su actividad científica con una activa militancia en diversos espacios.

Ramiro Manduca: En distintos planos, el gobierno de Milei pareciera que trajo consigo un nuevo momento político, cargado también, con lo peor de los viejos tiempos ¿Cómo ves esa relación entre, entre pasado-presente y futuro en lo que podríamos pensar como estéticas de la protesta?

Ana Longoni: Respecto a la cuestión de la temporalidad sobre la que me preguntas, lo primero que se me viene a la cabeza es una frase de Marilé Di Filippo, compañera rosarina de nuestro grupo, y como muchxs de nosotrxs con esa condición anfibia de ser a la vez investigadora y activista. En oportunidad del cierre de la exposición El Futuro Detrás. Imaginación política después del 2001 que realizamos en el Parque de la Memoria (¡y que inauguramos los días previos a la asunción de Milei!) ella dijo que allí se reunían algunas de las experiencias “que supimos ser y que podemos volver a ser”. Pienso con ella entonces que, de alguna manera, los archivos del presente o las formas de investigar el pasado reciente, de resguardar memorias y restos materiales de los modos de hacer que supimos ser no implica solo un ejercicio hacia lo que fuimos sino sobre todo hacia lo que podemos ser, un reaseguro, una apuesta, una promesa de futuro también: una brecha de porvenir. Allí habita una relación no lineal entre pasado, presente y futuro, sino que adopta una forma más bien espiralada, donde el pasado puede estar delante y el futuro detrás.

Video: Nicolás Villalobos

RM: ¿Y ves allí un trasvase generacional? ¿Es decir modos en los que esos archivos de protesta se hagan cuerpo en las nuevas generaciones?

AL: Estuve, estoy muy implicada en la militancia transfeminista y el proceso asambleario que dio lugar a la marcha antifascista antirracista LGTBINBQ+ del 1F. A las asambleas, las comisiones de trabajo y las manifestaciones se acercaron personas muy jóvenes que se sumaban al activismo con cuidado y miedo ante la escalada de las amenazas odiantes pero también con mucho entusiasmo y otros saberes. Mucha gente de 20 años o incluso más chiques. Me da la impresión de que hay un componente generacional nuevo en esas respuestas o réplicas antifascistas que empiezan a tomar forma, de manera espasmódica, pero están, y que son en potencia multitud en la calle.

RM: En el mismo sentido que la pregunta inicial pienso que hay un habla cargada de una violencia explícita que hasta no hace tanto (podríamos pensar en el macrismo), se escondía tras eufemismos, sin embargo, ahora prescinde de ellos. ¿Encuentran en los lenguajes de la protesta una inflexión que pueda suponer también, desde el movimiento social, una novedad semejante?

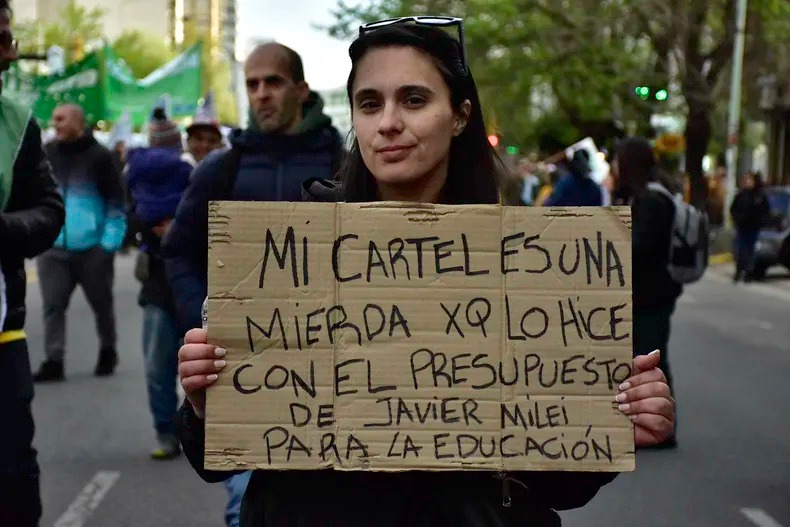

AL: Venimos trabajando con Cora y otrxs compañerxs en componer un archivo del presente, poniendo en común los carteles artesanales y espontáneos que se vienen llevando a las marchas masivas en el último tiempo. Pensamos, inicialmente, acotar el registro a las marchas universitarias y la del 1 de febrero, pero creo que el fenómeno va más allá: la emergencia de una nueva lengua política, que se enuncia desde la singularidad. Da cuenta por un lado de la crisis de representación de partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones. Pero también responde al componente de creatividad social que venimos viendo como una cuestión ineludible de los modos de ocupar la calle en Argentina, por lo menos desde el 2001 para acá, pero que ahora tiene una inflexión distinta.

Foto: Enrique García Medina

Pareciera que lo que se compone ahora es un mosaico de singularidades, no se trata de un cartel colectivo que uniformiza una columna, un sector, una identidad política, sino más bien que se compone a partir de ese friso de diferencias: “Yo, primera generación de universitaries en mi familia”; “Mi hija tiene derecho de llegar a la universidad pública”… Todo enunciado desde una primera persona del singular. Esto se podría pensar como una paradoja, es decir, como una suerte de politización de un auge neoliberal que detona las posibilidades de construcción colectiva, pero que a la vez las rearticula a partir de esta suma de singularidades.

La otra dimensión interesante, en medio de la hipertecnologización de la vida que estamos viviendo, es la dimensión artesanal de estos carteles hechos a mano, muy precarios y baratos. Carteles que cuentan la biografía, el estado de ánimo, pero que también apelan mucho al humor. Hay un componente muy potente de poner en ridículo, burlarse del poder autoritario y devastador generando la risa como arma política. No puedo dejar de citar a Pilar Calveiro que al dedicarle Poder y desaparición a Lila Pastoriza señala que la burla y la risa fueron para ellas dos herramientas de altísima capacidad de fuego aún secuestradas y desaparecidas en la ESMA.

Foto: Movilización universitaria

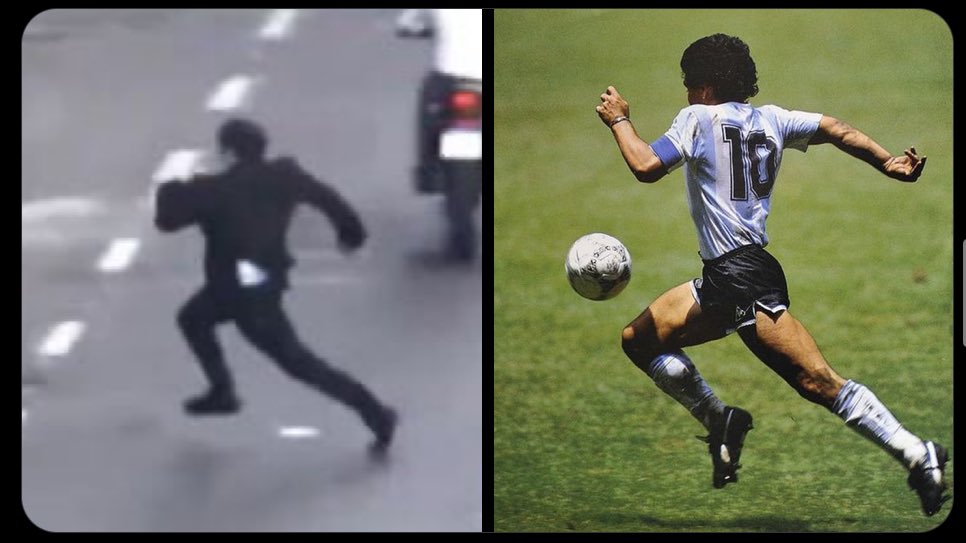

Cora Gamarnik: Creo que el movimiento popular en conjunto está creando respuestas ante esta avalancha de odio. Pero no se responde bajo los mismos métodos que ellos. Hay todo un debate respecto a la idea de que no nos roben la poesía, que no nos roben el ingenio, en el sentido planteado por Ana. Pienso por ejemplo en lo ocurrido con Fran Fijap, el libertario que fue a provocar a estudiantes, docentes y no docentes universitarios que estábamos concentrados frente al congreso en lo que terminó siendo el veto al financiamiento universitario. Cuando se acercó a provocar con todo su cinismo, lo corrieron los manifestantes y lo terminaron defendiendo policías de civil…Frente a esa provocación, sabiendo lo desbordados que estaban los ánimos en esa situación — cuestión que ellos calculan, premeditan y tratan de utilizar — la respuesta no fue la violencia. Se lo corrió, pero sobre todo, luego, con las imágenes de él corriendo se plasmaron cientos de memes mostrando su patetismo, invirtiendo sus agresiones con humor y sutilezas. El control que tienen los diferentes actores que se movilizan hoy para no reproducir la misma violencia es muy elevado y me parece que es un elemento a destacar. Frente al odio seguimos reivindicando las ideas de igualdad, de justicia, los derechos humanos, un universo utópico que sigue en pie. También hay algo ahí de discusión respecto a los mensajes más personalizados que hoy vemos en cualquier manifestación. Esto se conjuga con la ausencia de grandes representaciones colectivas y con una individualización de las consignas impregnadas del lenguaje de redes sociales. Del hashtag al cartel y del cartel al hashtag. A mi me parece que no tenemos que pensar esos dos espacios (redes y territorio o espacio virtual, espacio público) como compartimentos estancos, como andariveles separados, sino como dos formas de la acción social se potencian o se limitan, pero hoy se dan de manera entrelazada.

Frente al odio seguimos reivindicando las ideas de igualdad, de justicia, los derechos humanos, un universo utópico que sigue en pie.

Fran Fijap: “Si yo fuera Maradona”

RM: ¿Y respecto a la circulación de imágenes que de manera brutal circulan en estos tiempos? ¿Qué imágenes pensas que son las que aparecieron en este año y medio de gobierno de Milei que expresen un sentido resistente?

CG: Claramente surgieron las imágenes de la documentación de la violencia estatal. Las que vemos todos los miércoles donde jubiladxs, manifestantes, fotógrafxs y periodistas en general se juegan el cuerpo. Es una corriente de imágenes documentales propia del fotoperiodismo de coyuntura. Vemos también como ellxs mismos muestran las condiciones en las que tienen que trabajar, los cascos, las máscaras antigas, sus compañeros gaseados, etc. Después surgieron fuertemente imágenes de denuncia, las que registran la pobreza, los conflictos laborales, la gente durmiendo en la calle, los efectos de este modelo como marcas estructurales. También, y en relación con lo anterior, aparecen las imágenes de los activismos artísticos, las que muestran los carteles, las pintadas, las nuevas consignas. Hay un intento también de construir imágenes simbólicas, mostrar por oposición, construir sentidos metafóricos no solo visibilizar lo brutal.

Hay un intento también de construir imágenes simbólicas, mostrar por oposición, construir sentidos metafóricos no solo visibilizar lo brutal.

Por otra parte, la generación de memes por ejemplo en las redes sociales apelan al humor, a la ironía y toman una enorme relevancia para informarse. Hay muchxs jóvenes que se informan vía memes, y cuando no entienden alguno es una puerta de entrada a saber algo que no conocían. Finalmente, está el desmontaje de imágenes fake. En relación a este punto me parece trascendental lo que ocurrió con el Mapa de la Policía y el caso específico de Pablo Grillo. Allí lo que se logró trabajar es la denuncia y el aporte concreto de imágenes para la causa judicial. Esto se logró gracias a la credibilidad que portan videos y fotografías en medio de este ecosistema de imágenes artificiales, posverdad y coberturas mediáticas infames de todo sentido. Con lo del Mapa emerge un cuerpo colectivo de actores (fotógrafxs, investigadores, diseñadores gráficos, militantes) que vuelve a poner sus herramientas de trabajo en función de que no haya impunidad. Nadie pudo poner en cuestionamiento esas imágenes. Creo que fue el golpe más duro para el gobierno tanto en términos simbólicos como materiales hasta ahora. Materiales porque se identificó concretamente a quien le disparó a Pablo, el gendarme Héctor Guerrero se tuvo que presentar a la justicia. Y simbólico porque desde la sociedad civil mostramos que podemos agrupar saberes y prácticas para frenar (o intentar frenar) la política represiva, de amedrentamiento, de mentira y ocultamiento.

Un diálogo con varias hipótesis todas acerca de un presente en el que la movilización no deja de estar a la orden del día. Un tiempo donde pese a los golpes cotidianos, emergen respuestas colectivas y creativas. Es verdad, modestas en algunos casos, pero que deben de estar en el radar porque quizás allí, habiten claves que para un futuro más allá del tumulto.