La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, la baja participación electoral y el avance de discursos de odio configuran un escenario donde el peronismo se ve obligado a repensarse como movimiento. Esta nota propone una lectura desde las políticas del afecto: recuperar el deseo colectivo, reorganizar el lazo con el pueblo y militar más, no como obligación, sino como forma vital de resistencia y futuro.

La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner no fue solo un episodio más en la larga historia argentina de persecución a los liderazgos populares. Fue, y sigue siendo, el gesto más claro de un poder real que busca desactivar la política como herramienta de transformación. A través del aparato judicial y mediático, se intentó condenar no solo a una dirigenta, sino a todo un imaginario colectivo que encontró en sus gobiernos una forma de dignidad, de pertenencia, de comunidad. CFK fue apartada del escenario electoral por una maquinaria que no tolera que los sectores populares vuelvan a sentirse protagonistas de su destino.

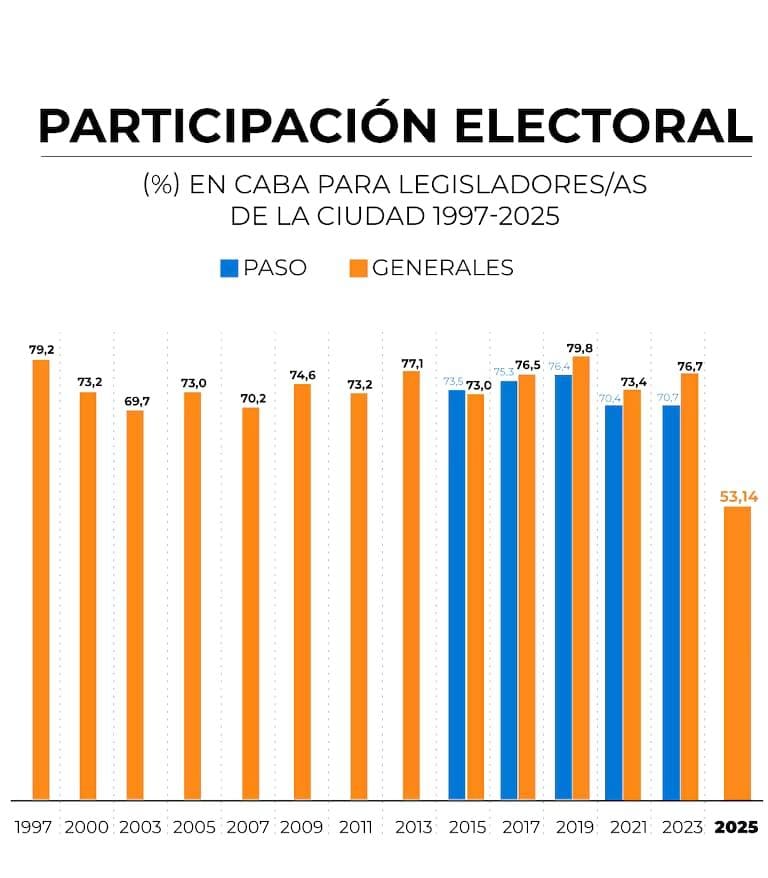

Los resultados electorales confirman una creciente fragmentación del campo popular y una derecha que, con discursos de odio y cinismo, captura emocionalmente a sectores atravesados por la frustración. Aunque el peronismo logró cierta representación con Leandro Santoro, la baja participación y el crecimiento de La Libertad Avanza muestran un mapa más complejo.

Lo que está en crisis no es solo la representación política, sino el lazo entre pueblo y política. Ese lazo que, históricamente, el peronismo supo tejer entre dolor y sentido, entre injusticia y organización. Esto no se recompone con marketing ni estructuras partidarias vacías, sino desde el afecto, desde el cuerpo, desde el subsuelo de la patria. Vale la pena mirar esta encrucijada con herramientas como las políticas del afecto, la sensibilidad popular y una vocación de futuro.

Movimiento o maquinaria

Lejos de clausurar el debate político, la ausencia forzada de CFK reconfigura el escenario y vuelve aún más urgente la pregunta por el deseo colectivo, la representación y el futuro del movimiento. En ese marco, las elecciones legislativas de mayo de 2025 en CABA no pueden leerse como un evento aislado o meramente local, sino como síntoma de una disputa más profunda que atraviesa al país. La baja participación electoral, que se repite en comicios nacionales y provinciales, da cuenta de un malestar más hondo: no se trata solo de apatía, sino de una desconexión entre las instituciones políticas y los afectos populares, entre las ofertas electorales y las vidas concretas. La pregunta ya no es solo quién gana o pierde, sino quién logra volver a tocar el deseo de comunidad, de futuro, de justicia.

Fuente: Dirección General de Reforma Política y Electoral (Ministerio de Gobierno GCBA)

En este contexto, el peronismo debe recordarse a sí mismo como un movimiento, no como una estructura estática ni como una maquinaria electoral atrapada en la rosca. Esa memoria activa implica recordar que fue en los momentos de mayor persecución — durante las proscripciones, las dictaduras o los exilios — cuando el movimiento supo reinventarse desde abajo, leyendo el malestar del pueblo no con encuestas ni focus groups, sino con sensibilidad popular. Cristina fue clara: “A organizarse y a estar junto a la gente que lo necesita. A militar junto a todos los colectivos sociales que están siendo agredidos por estas políticas”. El peronismo no se agota en una candidatura: es una construcción histórica, afectiva y política que sobrevive cuando hay comunidad organizada. Es decir, como una fuerza capaz de leer las crisis, de reinventarse, de volver a construir comunidad desde el dolor y la esperanza.

Desde sus orígenes, el peronismo fue un movimiento que supo leer los climas de época. Interpretó el malestar de los trabajadores en los años 40, dio respuestas al dolor social durante las proscripciones, resistió con organización durante la dictadura y volvió con fuerza tras cada golpe institucional o económico. Esa tradición de lectura situada — de lo que duele, de lo que falta, de lo que arde — es la que hay que actualizar. No basta con competir por cargos: hay que volver a construir sentido. Y para eso, el peronismo debe recuperar su vocación de movimiento, ser militantes políticos y no militantes electorales.

Foto: Sara Facio

Esa dimensión afectiva está en disputa. Mientras los discursos liberales apelan al miedo o al mérito, el peronismo histórico ofreció redención colectiva. La pregunta es si puede actualizar esa promesa en una época marcada por la incertidumbre.

El pueblo como construcción afectiva

La exclusión forzada del escenario electoral de CFK no es solo una agresión a una dirigenta popular, sino una advertencia al conjunto del movimiento: que todo liderazgo que toque fibras reales, que despierte deseo colectivo, que se atreva a disputar poder real, será sancionado. Sin embargo, lejos de silenciarla, esa persecución la volvió aún más central como símbolo de resistencia y como brújula emocional. Su convocatoria a militar no fue retórica: fue un llamado a encarnar esa sensibilidad desde abajo, a no delegar la política, a reconstruir el lazo desde el dolor.

En tiempos de crisis — cuando se desmoronan certezas, se agotan formas y se intensifican los dolores sociales — el peronismo, en tanto movimiento, tiene una oportunidad. No solo como estructura política, sino como herramienta de interpretación. Como forma de leer el presente desde abajo, desde los márgenes, desde los cuerpos heridos por la desigualdad. En momentos así, no son los tecnócratas quienes encarnan la respuesta popular, sino las figuras emergentes que logran traducir el malestar en esperanza, el sufrimiento en sentido colectivo, el caos en deseo de justicia. ¿Quiénes hoy encarnan esa capacidad de interpretación crítica, afectiva y situada de las crisis? ¿Quiénes no temen tocar el dolor real y construir con lxs excluidxs?

Foto: Puerta del PJ Nacional

La renovación surge en dirigentes que construyen poder desde lo comunitario, desde la escucha, desde la sensibilidad popular. Figuras que no temen mostrarse vulnerables, que hablan con bronca y con ternura, que desbordan el lenguaje de la política tradicional y activan otras formas del vínculo. No responden al marketing: responden al dolor. No repiten consignas: reinventan sentidos.

Estas apuestas renuevan al peronismo en su forma más vital: la de movimiento. Movimiento que no se clausura en la nostalgia, sino que se actualiza al calor del conflicto, que se redefine en las fisuras del sistema, que se anima a hablarle al futuro sin negar sus derrotas. Movimiento que no teme el desvío, el desborde, lo impuro. Movimiento que, como enseñaron sus orígenes, sabe que la política no se juega solo en las instituciones, sino en las emociones que enlazan a un pueblo con su destino.

¿A quién le habla el peronismo?

Frente al neoliberalismo emocional que ofrece individualismo y miedo, el peronismo tiene el desafío de reconstruir el lazo afectivo. Reaprender a escuchar, generar pertenencia sin disciplinar diferencias: esa puede ser su tarea. La ofensiva contra CFK intenta clausurar una emocionalidad colectiva que aún late en plazas, barrios, memorias y en San José 1111. Porque el poder no le teme sólo a las ideas, sino a los afectos organizados.

La pregunta “¿A quién le habla el peronismo?” no puede limitarse a una cuestión de discurso o de estrategia comunicacional. Es, como advierte Eve Sedgwick, una pregunta sobre el afecto como forma de conocimiento: sobre cómo sentimos, quiénes nos afectan y qué hacemos con eso que sentimos. Es, en última instancia, una pregunta sobre el deseo colectivo. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de entender que el malestar social no se supera negándolo, sino organizándolo.

En esa línea, Jack Halberstam propone abandonar las lógicas normativas del éxito para encontrar en el fracaso, en lo desviado y en lo impuro, caminos alternativos hacia la acción. No es solo una identidad: es una estrategia de desobediencia frente a las narrativas del poder. ¿Acaso no es eso lo que hacen las experiencias militantes como la de Mariana González cuando politiza el cuidado, el hambre o la exclusión desde los márgenes? ¿No es eso también lo que encarnó CFK cuando en lugar de replegarse ante la persecución, llamó a militar más, a organizarse más, a resistir desde el amor al pueblo?

Como destaca Cecilia Macon, las políticas del afecto no son una moda, sino una forma concreta de hacer política desde los cuerpos, los vínculos y las experiencias. Es lo que hacen, cada día, las compañeras que sostienen ollas, lxs pibxs que bancan el territorio, las pibas que crían, los pibes que esquivan el plomo, los curas que alojan. Y es ahí donde se vuelve crucial no solo hablar de “movimiento” como estructura, sino como afectividad organizada. Porque cuando ese afecto se convierte en fuerza colectiva, ni la proscripción ni el miedo alcanzan para frenarlo.

Porque lo que está en juego es el deseo colectivo, es la capacidad de seguir creyendo, aún en medio de la desolación, que el pueblo puede reinventarse, resistir y volver a abrazarse en comunidad. La militancia no es obedecer. No es sufrir. Es apostar a un vínculo que no se deja traducir ni medir, pero que late en cada olla, en cada abrazo, en cada barrio donde alguien sigue creyendo que hay un mañana.

La proscripción de CFK no logró apagar la llama. Al contrario, la volvió urgente. Y cuando el peronismo se vuelve urgente, se vuelve pueblo. Y cuando el pueblo se organiza desde el afecto, no hay algoritmo que lo pare. Por eso, si vamos a volver, que sea como movimiento. Que abrace lo roto, que abrace lo impuro, que abrace el futuro. Porque sí: cuando todo parece perdido, militar es volver a empezar. Y el peronismo, cuando vuelve a empezar, siempre desborda.