El negacionismo en Argentina no solo se manifiesta en discursos oficiales, sino también en la cultura digital, donde los memes y el humor negro banalizan el terrorismo de Estado. Mientras el gobierno impulsa una versión “seria” de la historia, en redes sociales circula una narrativa despolitizadora que relativiza el horror del pasado para justificar el presente.

En 1961, la filósofa Hannah Arendt asistió al juicio del genocida nazi Adolf Eichmann en Jerusalén. La conclusión de sus observaciones era que las grandes matanzas de masas podían ser realizadas burocráticamente por gente común, y vividas con distancia de manera trivial. Esta “banalidad del mal” parece incompatible con la crueldad ejercida por fanáticos ideologizados, razón por la cual la teoría de Arendt es muy discutible.

Sin embargo, puede ser útil para distinguir los niveles que ha adoptado el negacionismo de los crímenes de la última dictadura militar en nuestro país. Hay un negacionismo “serio” de Estado, con destino a las generaciones contemporáneas o hijas de los años setenta, entreverado en combates por la memoria que se agotan en impugnar o defender la cifra de 30000 desaparecidos.

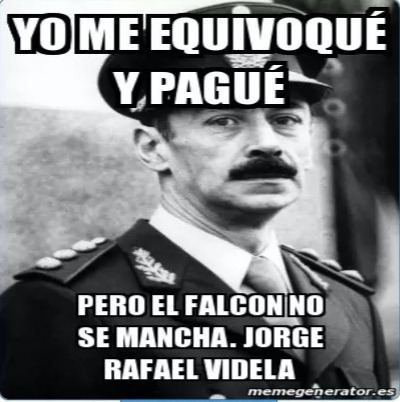

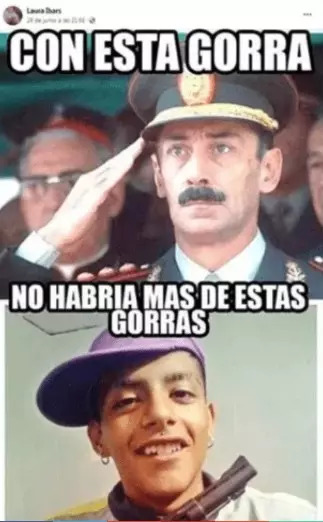

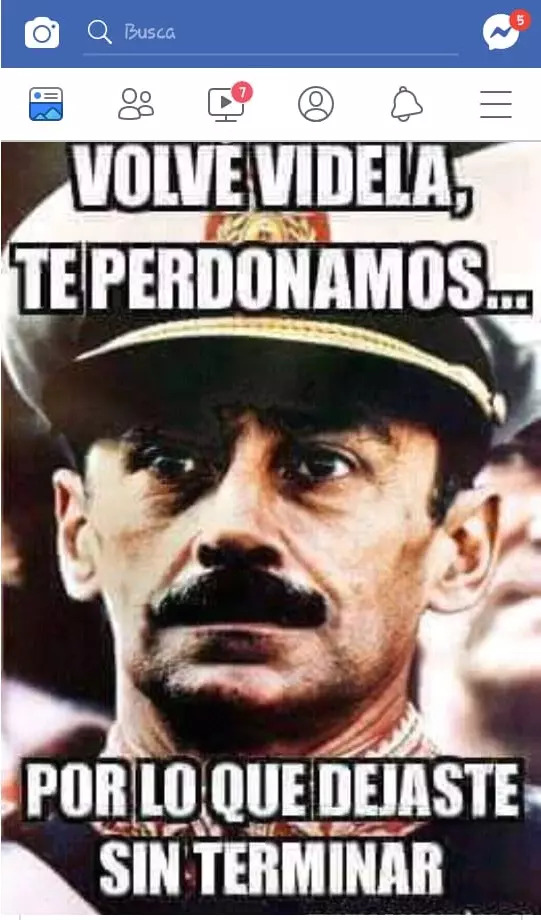

Pero también hay un negacionismo más banal, “políticamente incorrecto”, con mucha imagen y poca letra, que puede hacer más daño en la cultura juvenil. Trivializar a través del humor negro el asesinato, la tortura y el robo de bebés con el posteo por redes sociales de memes de Videla o del Falcón verde, debería ser tanto o más inquietante que la reivindicación abierta de la dictadura por convicciones ideológicas, como argumento en esta nota.

¿Por qué negacionismo?

El negacionismo es una corriente nacida en la segunda posguerra que cuestiona la memoria del genocidio nazi, y contiene varios elementos que justifican su uso para el caso argentino. Como aquel, el negacionismo de estas latitudes es indirecto porque no puede disimular la magnitud del horror: no “niega” la existencia de violaciones a los derechos humanos, pero las minimiza: allá se admite el asesinato en masa de los judíos europeos, pero se argumenta que faltan pruebas contundentes sobre las cámaras de gas, los campos de exterminio, y los seis millones de muertos. Aquí se rechaza la existencia de un plan sistemático para asesinar a miles de civiles, y se cuestiona el número de desaparecidos calculado por las organizaciones de derechos humanos, pasando por alto que la clandestinidad de la represión no dejó estadísticas.

La singularidad del negacionismo argentino es que la estigmatización de Montoneros y el ERP como terroristas, junto a la rehabilitación de las “otras víctimas” de la guerrilla, busca un lugar en el consenso democrático vigente desde 1983. Este discurso se remonta a la justificación de la represión ilegal entre el ocaso de la dictadura y la transición democrática, pero su circulación masiva tiene hitos más recientes.

Los gobiernos kirchneristas, junto al impulso de los juicios a genocidas, institucionalizaron y partidizaron una memoria que había crecido al margen del Estado durante los años 80 y 90. Como reacción a este giro, el 24 de mayo de 2006 se realizó un acto de homenaje a las “víctimas de la subversión” que reclamó una “memoria completa”, presentada como mirada alternativa a la “historia oficial” de los 70.

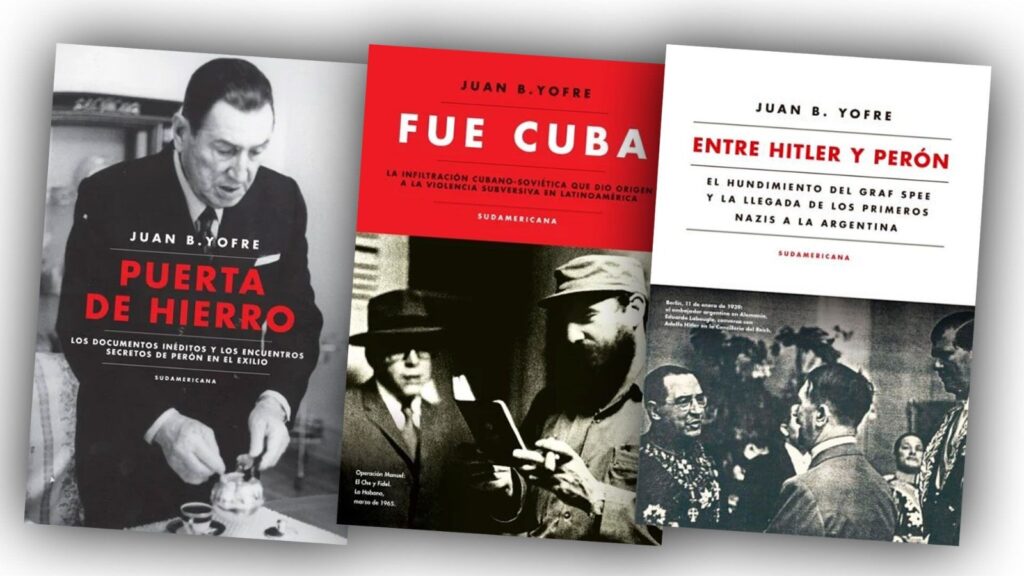

La sed de ideología para cuestionar la política kirchnerista de derechos humanos estimuló la demanda de libros con una mirada revisionista conservadora del pasado reciente, y convirtió en autores reconocidos a Juan Bautista Yofre y Ceferino Reato.

Tapa de los libros icónicos de Juan “Tata” Yofre

Este movimiento cultural preparó el terreno para que en 2016, en vísperas de conmemorar cuarenta años del último golpe militar, funcionarios del gobierno de Cambiemos como Darío Lopérfido y Juan José Gómez Centurión lanzaran declaraciones negacionistas, con una generosa cobertura mediática que terminó de instalar el tema en el debate público.

Batalla cultural y viejos meados

La Libertad Avanza surfeó con habilidad la ola favorable al derrame del discurso negacionista. Durante el debate presidencial de octubre de 2023, Javier Milei sostuvo que adhería a los principios de memoria, verdad y justicia, pero que no había 30000 desaparecidos, sino una mirada “tuerta” de la historia. Desde su punto de vista, en los 70 se había librado una guerra contra la subversión, con excesos que debía castigar la justicia. Era el enfoque de su aliada Victoria Villarruel, hija del movimiento iniciado en 2006 que se rejuveneció con el patrocinio legal de las víctimas de la guerrilla, a imagen y semejanza de los organismos de derechos humanos.

Este negacionismo es más sutil de lo que parece, porque justifica el terror con un discurso similar al de las FFAA cuando se retiraron del poder, pero sin hacer una apología abierta de la dictadura. El spot que lanzó el gobierno con motivo del 24 de marzo de 2024 convirtió estas ideas en discurso de Estado.

El “Tata” Yofre fue el animador principal del corto, con una batería de argumentos que se pueden resumir en: 1) Necesidad de contar la “Historia completa” (ya no la memoria como elaboración colectiva, sino el saber del especialista sin carnet, porque la investigación del pasado no es física cuántica pero tiene protocolos). 2) Desacreditación del movimiento de derechos humanos, denunciado por enriquecerse a costa del erario público (perdurable imagen del “curro” creada por Mauricio Macri, que empalmó con un público enojado con la corrupción estatal). 3) Relativización del número de 30000 desaparecidos, para lo cual se convoca al guerrillero arrepentido Luis Labraña, que se adjudica la invención de la cifra (una forma de llegar a la verdad a través del testimonio tan parecida al método de la ciencia histórica como las constelaciones familiares al psicoanálisis).

El spot presidencial, con música triste de violines y protagonistas por encima de la cincuentena, expresa un negacionismo serio, las tropas regulares de la memoria de Estado. El posteo del corto en el Instagram de la Casa Rosada tuvo algunas adhesiones y una avalancha de impugnaciones, entre ellas: “Cringe”, “Viej0 suci0”, “Si si, todo lo que usted diga señor. Vaya a cambiar el pañal que está todo mojado”.

Estos combates por la memoria crean una trinchera embarrada donde, como en la Primera Guerra Mundial, los contendientes quedan inmovilizados. El gobierno, sin embargo, tiene recursos y bases para su ofensiva por otros medios.

Guerrilla comunicacional y jóvenes viejos

Existe un fenómeno más inquietante que el indignante spot presidencial. La provocación “seria” en torno a los 30000 desaparecidos, fomentada por la propaganda presidencial, encuentra su límite en un gobierno que (todavía) no reivindica abiertamente al régimen militar.

El mileísmo tiene una deriva autoritaria que tensa el Estado de derecho, pero es un hijo deforme de la débil democracia argentina, regada con decenas de muertos en protestas sociales desde 1983. Por eso, la apología de la última dictadura se empezó a mover hace poco por debajo de los radares militantes en forma de memes.

Como muestra la interesante nota de Nicolás Canedo “¿Es delito tener un Falcon Verde?”, es un negacionismo más eficaz, que apunta a los jóvenes y adopta el tono de los consumos culturales de masas, opuestos al exceso de palabras. “Volve Videla te perdonamos”, “This bad boy can fit hasta cuatro zurditos” (en referencia a la capacidad del vehículo emblemático del terror estatal), son algunos ejemplos.

Los creadores y difusores de memes dan ventajas al negacionismo porque operan como “proxys” o terceros en un conflicto en el que una parte más grande no puede intervenir directamente. En términos más setentistas, son parte de las fuerzas paraestatales de la batalla cultural en las redes sociales. Una suerte de guerrilla comunicacional que complementa por abajo, de forma descentralizada, “cómica” y juvenil, la actuación más “seria” y avejentada del discurso presidencial desde arriba.

Esta táctica comunicacional puede hacer una reivindicación abierta de la dictadura con la cara tapada, sin responsabilidad ni riesgos. Los memes negacionistas son eficaces porque banalizan la muerte, la tortura, las violaciones -todo lo que se sabe abriendo una página al azar del informe Nunca Más- a través del consumo irónico de imagenes. La política se confunde con el entretenimiento, y paradójicamente despolitiza, ya que forma opinión y al mismo tiempo desmoviliza. La risa, que desde tiempos inmemoriales sirvió para destronar la seriedad del poder y dar coraje a los oprimidos, se vuelve un vehículo de opresión, porque el fin de este negacionismo banal es lograr que las mayorías relativicen el horror y la muerte del pasado, para tomar distancia del horror y la muerte actual.

¿Es posible desbloquear la memoria?

El negacionismo es una ofensiva sobre el pasado, donde como decía Walter Benjamin “Ni siquiera los muertos estarán a salvo si el enemigo vence”, pero tiene como objetivo el presente. Si el terror estatal no fue un plan sistemático, si el número de desaparecidos fue un invento, si la represión no fue tan terrible, estas mentiras legitiman el avance autoritario aquí y ahora.

Hay un hilo invisible entre la salvaje represión de las protestas de 2001 y 2002 y las políticas de derechos humanos posteriores, que intentaron mostrar un Estado garantista en lugar de uno meramente represor. Como parte de esa legitimación, durante los gobiernos kirchneristas el deber de memoria se institucionalizó en las escuelas, la industria cultural, los actos de gobierno. Ese nuevo hito del “Nunca más” terminó por oxidarse y habilitó el surgimiento de revisionismos conservadores de los 70, que saltaron de los libros a las redes sociales.

Pero la virtualidad es el reino de lo banal: allí no alcanza con argumentar, con demostrar las falacias, porque la memoria se bloquea en un combate embarrado de provocaciones y réplicas. Sin rehuir a esa guerra de trincheras probablemente necesaria, este 24 de marzo podemos preguntarnos cómo desbloquear la memoria en tiempos de desangelada realidad on line.

Si el negacionismo hace memes y se moviliza para cambiar el nombre de la estación Rodolfo Walsh, habrá que crear nuevas formas de protesta híbridas, como en los 90 se inventaron “off line” los escraches de HIJOS y las intervenciones del Grupo de Arte Callejero. Así podremos convertir la defensa en contraataque para salir de la trinchera embarrada de las redes sociales, o al menos movernos dentro y fuera de ellas como una guerrilla (comunicacional).

1 comentario en «Memes de Videla y Falcones verdes, o la banalidad del negacionismo»