A partir del análisis de dos películas producidas apenas recuperada la democracia veremos las dos visiones predominantes sobre el conflicto armado.

Una vez recuperada la democracia, el público o mejor digamos la sociedad entera, estaba ávida de ver representado el pasado reciente de horrores en el cine. Unos para descubrirlo, pues o no quisieron enterarse o porque hicieron propio el discurso oficial y de los grandes medios de comunicación y otros para cuestionar y debatir las representaciones de los sucesos pasados. La respuesta de la industria cinematográfica fue profusa y bien diversa.

Un gran cúmulo de películas representaron de manera metafórica el clima de violencia, hostilidad, opresión y encierro de esos años oscuros. Así, policiales con secuestros, violaciones y asesinatos convivieron con otros filmes de diferentes géneros que representaban distintas distopías. Estas pueden ir desde el díptico de Juan Carlos Desanzo En retirada (1984) y La búsqueda (1985) a propuestas más audaces como La sagrada familia (Pablo César, 1988) o Las veredas de Saturno (Hugo Santiago, 1989), secuela del clásico Invasión (Hugo Santiago, 1969).

Foto: Rodolfo Ranni En retirada (1984)

Otras fueron mucho más claras en su relación simbólica como la exitosa Camila (1984) de María Luisa Bemberg, que equiparó la represión de la última dictadura con el gobierno de Juan Manuel de Rosas en la Provincia de Buenos Aires. Es claro que el radicalismo no sólo había triunfado en las elecciones sino también en la batalla cultural, por lo menos en aquellos primeros años.

Luego, obviamente, también proliferaron las películas netamente históricas. En ese grupo se encuentran los mayores éxitos de la década como la ganadora del Oscar La historia oficial (Luis Puenzo, 1985), La noche los lápices (Héctor Olivera, 1986) y otras de menor repercusión como Contar hasta diez (Oscar Barney Finn, 1985) o Los dueños del silencio (Carlos Lemos, 1989).

Foto: La historia oficial (1985)

Pero ¿Qué dijo el cine argentino de Malvinas?

El primer cineasta argentino que pudo viajar a las islas fue, créase o no, Raymundo Gleyzer. Claro que para 1966 todavía no era el director de Los traidores (1973) o Me matan si no trabajo y si trabajo me matan (1974) sino simplemente un periodista de Telenoche que realizó el viaje para producir un documental estilo “nota de color” que llevó el nombre de Nuestras Islas Malvinas. Es verdad que este período es un hiato en su carrera pues ya había producido trabajos como La tierra quema (1964) o Sucedió en Hualfín (1966) este último junto a Jorge Prerolán.

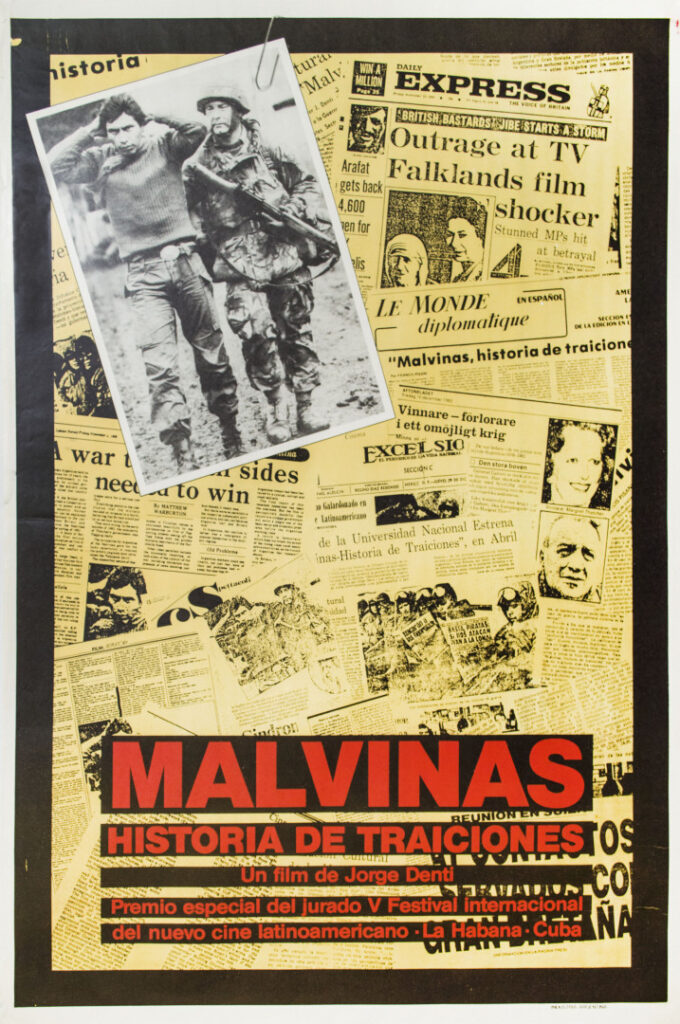

Inmediatamente recuperada la democracia dos filmes representaron dos formas completamente antitéticas de entender el conflicto, tanto desde lo narrativo como desde lo formal. Nos referimos a Malvinas, una historia de traiciones de Jorge Denti y Los chicos de la guerra de Bebe Kamin.

La primera diferencia notable entre ambas es que la primera es un documental y la segunda una ficción. La segunda diferencia se da desde el inicio mismo de ambos relatos. Mientras que el film de Kamin abre con una placa que versa “Esta película fue posible gracias a la vigencia del Estado de derecho en la Argentina”, el de Denti expresa que el mismo fue filmado durante 1983, cuando todavía estaba la dictadura en el poder. Podemos entender en esto una actitud mucho más rebelde del documental mientras que la otra película parece decirnos que se hizo porque les fue permitido hacerla. Este detalle, que parece menor, marcará una actitud general del film y una cosmovisión distinta.

Poster de publicidad del documental Malvinas: una historia de traiciones

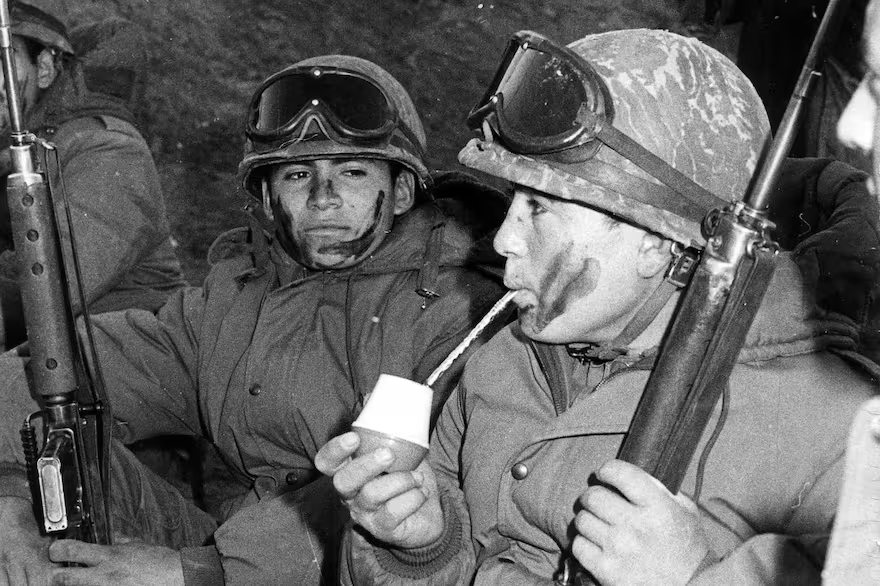

Algo que los emparenta es que ambos inician con los soldados derrotados, como si de alguna manera no fuera necesario contar esa historia que ya conocemos todos, necesitamos saber el por qué. Los chicos de la guerra se estructura entre el flashback de la vida de los soldados y el presente de la derrota en la guerra, hasta que un relato se une con el otro para avanzar hacia las consecuencias. Lo que se intenta demostrar es la continuidad y acrecentamiento de un Estado cada vez más autoritario y de disciplina militar como razón para la instauración de la dictadura. Malvinas, historia de traiciones, en cambio, busca las razones tanto en el tiempo largo como en el corto pero exclusivamente en la relación colonial entre ambos países.

Es allí donde notamos una diferencia sustancial en lo que podríamos llamar una cosmovisión. Aquella es un fiel representante, como La noche de los lápices y La historia oficial, de la “teoría de los dos demonios”. Todos los protagonistas son personajes inocentes sin militancia ni compromiso político serio que son arrastrados a una situación terrible. Fueron víctimas en el sentido más amplio del término y nunca dejaron de serlo, hasta el final, en el que vemos a cada uno sin poder reinsertarse en la vida social.

El documental de Denti, en cambio, adscribe a la “teoría de la dependencia”. Recordemos que el film se inscribe dentro de lo que fue el movimiento “Cine de la base”, cuyo principal exponente fue el ya citado Raymundo Gleyzer. Las producciones de este grupo privilegiaban el sentido didáctico del cine por sobre lo estético. De esta manera, el conflicto de Malvinas no es más que un eslabón dentro de la política neo-colonial de la potencia europea. A esto se le suma la coyuntura contemporánea en la que ambos países utilizaron la guerra para limpiar su imagen. El gobierno de Tatcher tenía una mala imagen y una relación beligerante con la clase obrera, una situación prácticamente análoga al gobierno de facto dirigido por Galtieri. De hecho, se pone el acento en la conflictividad obrera que llevó a la gran huelga del 30 de marzo de 1982.

Foto: Iluminados por el fuego de Tristán Bauer

Pero también es muy diferente la forma en que este film presenta a sus protagonistas. Mediante entrevistas, los ex combatientes cuentan sus experiencias en el campo de batalla, que son análogas a las relatadas en el otro film. Sin embargo, hacia el final, todos demuestran una clara toma de conciencia tanto durante como luego de la guerra sobre los problemas más profundos del país y puede verse incluso a la guerra como un parto doloroso hacia una nueva conciencia política. Lejos de ser víctimas, estos ex combatientes parecen estar naciendo a la vida política, no son más jóvenes inocentes, si es que alguna vez lo fueron. Hasta fantasean con volver a librar esa guerra, pero en mejores condiciones, sin esos militares traidores.

Las mujeres, los medios de comunicación y Malvinas

Luego de ese primer año de democracia el tema Malvinas no volverá a ser recurrente en la cinematografía de nuestro país y casi siempre las ficciones se centrarán en la vida de esos ex combatientes y sus dificultades para llevar una vida social. Esto puede verse tanto en La deuda interna (Miguel Pereira, 1988) o El visitante (Javier Olivera, 1999). Sobre el conflicto en sí destaca Iluminados por el fuego (Tristán Bauer, 2005), aunque no aporta nada nuevo ni en términos estéticos ni narrativos. Ya todo se había dicho incluso en esos dos primeros filmes.

Foto: Nosotras también estuvimos de Federico Strifezzo

Sí, en cambio, existen dos documentales que convendría revisar por mostrarnos otros aspectos de la guerra que fueron obliterados. Uno es Nosotras también estuvimos (Federico Strifezzo, 2019) y el otro es 1982 (Lucas Gallo, 2021). El primero visibiliza a las enfermeras participantes de la guerra. El segundo, hecho exclusivamente con imágenes televisivas del momento sin voces en off ni placas es un excelente análisis del rol de los medios en el conflicto.

A 43 años, la cuestión Malvinas sigue movilizando emociones, pero también reflexiones sobre los peligros del nacionalismo exacerbado y el uso de esas pulsiones por parte de la política. Pero hay otro dilema que incluye a los propios ex combatientes: ¿Fueron soldados que perdieron una guerra o fueron chicos enviados a una masacre? En cualquiera de los casos, las guerras las siguen peleando los trabajadores en beneficio de los millonarios.