¿Quién narra el presente? Javier Milei ha desplegado una ofensiva sistemática contra el periodismo crítico. Pero más allá del conflicto con los medios, el fondo de la escena es emocional: una disputa por el sentido que interpela los afectos, la subjetividad y el lugar de la palabra pública. ¿De que manera se puede informar politizando el sentir colectivo?

Desde que Javier Milei llegó a la presidencia, una de sus estrategias comunicacionales más claras ha sido apuntar contra el periodismo. No sólo con críticas puntuales, sino con una retórica sistemática de desprestigio que busca instalar la idea de que los medios de comunicación — al menos los que no son afines al oficialismo — forman parte de una “casta” corrupta y decadente. “Ensobrados”, “sicarios de la pluma”, “mentirosos seriales” y otros calificativos son lanzados casi a diario por el propio presidente y replicados en redes sociales por sus seguidores.

Esta ofensiva no es nueva ni exclusivamente argentina. Tiene resonancias con lo que han hecho líderes como Trump, Bolsonaro o Bukele, que construyen poder deslegitimando toda voz que los cuestione. Pero en el caso de Milei, esta estrategia cobra una particular intensidad en el contexto de una sociedad atravesada por la frustración, la incertidumbre y una fuerte carga de desencanto político.

Es allí donde el ataque al periodismo cobra una dimensión más profunda: opera en el plano afectivo, alimenta emociones negativas como el odio o la bronca, y, como ya hemos mencionado en otros artículos de este portal, canaliza el malestar popular hacia enemigos internos fabricados a medida.

La racionalidad emocional del discurso mileísta

Desde las últimas décadas, tanto las ciencias sociales como las de humanidades vienen desarrollando lo que se conoce como el giro afectivo. Esta corriente plantea que las emociones no son un “ruido” que distorsiona la razón, sino una dimensión constitutiva de lo político. Investigadoras como Sara Ahmed (2015) y filósofos como Brian Massumi (2015) han mostrado cómo los afectos estructuran formas de percepción, adhesión y acción colectiva. No se trata de sentimentalismos individuales, sino de circuitos sociales, históricos y culturales que dan forma a cómo experimentamos el mundo y cómo lo interpretamos.

En ese marco, el discurso de Milei puede leerse como una sofisticada operación política basada en el manejo de afectos colectivos. El enojo contra “la casta”, el desprecio hacia lo público, la exaltación de la épica individual, la burla hacia los débiles o los que protestan: todo está al servicio de una narrativa emocional que no busca convencer con argumentos, sino generar adhesiones desde la visceralidad.

Eva Illouz (2023), analiza cómo los líderes populistas de derecha apelan a emociones como el resentimiento, la humillación o el miedo para construir un vínculo emocional con sus seguidores. Según Illouz, la clave no es tanto la manipulación como la identificación: los discursos populistas logran nombrar afectos que ya circulan en las sociedades neoliberales — sentimientos de exclusión, pérdida, abandono — y les dan una forma política. En ese sentido, Milei no “crea” el malestar, sino que lo captura, lo nombra y lo organiza en torno a un enemigo claro y un líder salvador.

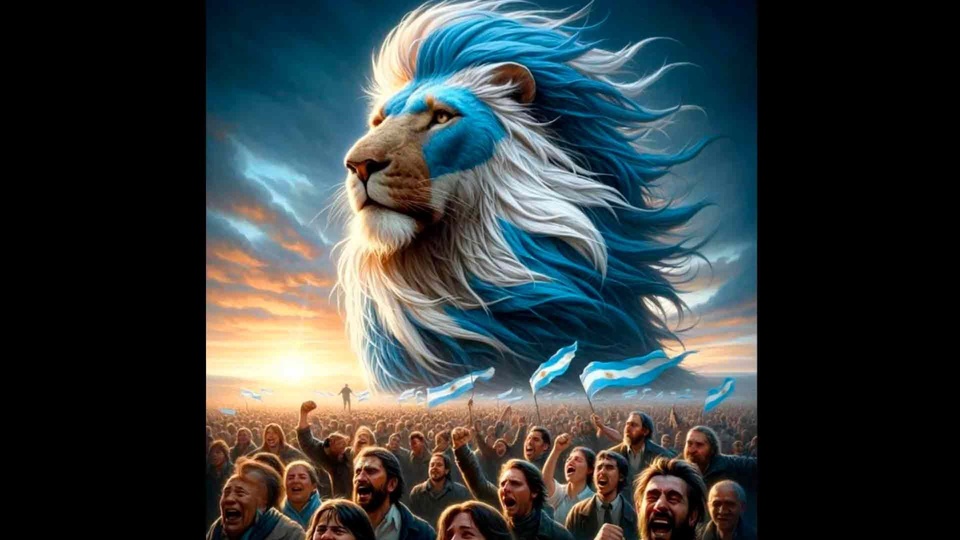

Imagen creada con IA y difundida por las cuentas oficiales del presidente

La furia, la humillación, la esperanza de “terminar con todo” son los afectos que movilizan a su base. Su comunicación en redes sociales, los videos con música heroica, los discursos en tonos elevados o burlones y sus constantes provocaciones a la corrección política no son desbordes, sino parte central de una racionalidad afectiva de gobierno.

El periodismo como blanco y como síntoma

En ese esquema, el periodismo aparece como una figura molesta. No sólo porque puede desarmar falacias o exponer contradicciones, sino porque representa una forma de autoridad basada en la palabra, la investigación y la crítica. Justamente por eso es atacado: porque molesta en un ecosistema donde el único emisor legítimo es el líder.

La crítica a los medios no es nueva. Desde distintas corrientes políticas también se han cuestionado los intereses económicos que los atraviesan, su concentración, su rol en la manipulación de sentidos. Pero lo que hace Milei no es democratizar la comunicación ni discutir modelos de propiedad, sino dinamitar toda mediación crítica que no se subordine a su narrativa. Es instalar la idea de que solo lo que él dice es verdadero, y todo lo demás es mentira. Una forma de censura sin censura formal, que erosiona el piso común de la conversación pública.

Pero mientras se descalifica a quienes ejercen el periodismo crítico, se promueve activamente una red de comunicadores afines que cumplen la función de amplificar el relato oficialista sin cuestionamientos. Voces como las de Esteban Trebucq, Jonatan Viale o Luis Majul no solo repiten los marcos discursivos del gobierno, sino que los adornan con una pátina de indignación moral o de supuesta defensa de la “libertad”, neutralizando cualquier crítica desde adentro del ecosistema mediático. Su función no es periodística en sentido estricto, sino propagandística: legitiman las acciones del gobierno, desacreditan a los opositores, y refuerzan el clima emocional de confrontación permanente. En lugar de ser puentes con la sociedad, operan como voceros emocionales del poder, ayudando a consolidar una narrativa cerrada donde sólo existe una verdad: la del líder.

Más allá de los posteos

Milei, al atacar al periodismo, no sólo desacredita voces, sino que genera un clima emocional donde la sospecha es la norma. Así, cualquier pregunta incómoda, cualquier denuncia o dato que lo contradiga puede ser desechado como parte de una conspiración. La lógica conspirativa, alimentada por la emocionalidad del miedo y el resentimiento, reemplaza al debate democrático.

Además, el hostigamiento no siempre se limita a lo simbólico o institucional. En marzo de 2025, el reportero gráfico Pablo Grillo resultó gravemente herido tras recibir en la cabeza el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno disparada por fuerzas de seguridad durante una manifestación en el Congreso. Este episodio — registrado en video y denunciado por organismos de derechos humanos — evidencia cómo la violencia estatal también se ejerce físicamente contra quienes documentan el conflicto social.

El momento del impacto sobre Pablo Grillo. Imagen: Página 12

Esta ofensiva contra la prensa crítica también puede leerse como parte de un fenómeno más amplio que Amnistía Internacional ha denunciado en numerosos informes: el uso de demandas judiciales abusivas, conocidas como SLAPP (por sus siglas en inglés: Strategic Lawsuits Against Public Participation/Pleito estratégico contra la participación pública), para silenciar voces disidentes. Estas demandas, más que buscar justicia, pretenden intimidar, agotar recursos y desalentar el trabajo de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. En su informe de 2023, la organización advirtió que “las SLAPP representan una amenaza grave para la libertad de expresión y el derecho a recibir información, pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática”.

Informar no basta: el periodismo y el desafío de narrar

En este contexto, el periodismo enfrenta un desafío enorme: no alcanza con verificar datos ni con demostrar inconsistencias. Como lo han señalado varios analistas, la verdad fáctica perdió centralidad en tiempos de “posverdad” y afectividad política. Esto no significa resignarse a la mentira, sino entender que la verdad necesita ser contada de otro modo.

¿Puede el periodismo disputar ese terreno afectivo sin caer en el espectáculo? ¿Puede construir narrativas que conecten con el malestar sin alimentarlo de odio? ¿Puede politizar las emociones en lugar de dejar que sean cooptadas por la derecha?

No sabemos si en este artículo tendremos respuesta a estos interrogantes pero sí intentaremos reflexionar en conjunto desde el giro afectivo. Ahmed (2015) plantea que las emociones circulan, se “pegan” a los cuerpos, a los discursos, a las imágenes. Por eso, es posible pensar un periodismo que afecte, que conmueva, que no se limite a informar desde la distancia, sino que construya vínculos, que se posicione desde un “nosotrxs” y no desde un supuesto lugar neutral. Un periodismo que cuente las injusticias desde las emociones que provocan, que traduzca los datos en experiencias concretas y que recupere la empatía como puente con el pueblo.

Un campo de batalla cultural

Lo que está en juego no es solo la libertad de prensa sino el sentido mismo de la democracia, entendida como disputa de narrativas, de emociones y de futuro. Como también hemos mencionado en otros artículos, si Milei construye poder sobre la base del miedo y el odio, el desafío es contraponerle otras emociones políticas: la solidaridad, la esperanza, el deseo de justicia.

La política no puede quedarse en el plano de los datos. Necesita relatos, imágenes, símbolos. Y también necesita medios que sean capaces de ofrecer eso sin renunciar a la crítica ni al rigor. En ese sentido, el periodismo no es solo víctima del ataque oficialista: también puede ser protagonista de una contraofensiva cultural que recupere la potencia de la palabra, la narración y la emoción al servicio de la democracia.

Foto: Conferencia de prensa SIPREBA- ARGRA- CELS

La libertad de prensa es una necesidad vital para la democracia. En su primera audiencia pública como Papa, León XIV se dirigió a miles de periodistas en el Vaticano, subrayando la importancia de una comunicación libre de prejuicios, resentimientos y odio. Destacó que “las sociedades educadas dependen de ciudadanos informados capaces de tomar decisiones libres” y llamó a liberar a los reporteros encarcelados por su labor informativa.

Informar también es afectar. Y afectar, en este contexto, es disputar el poder. Como escribió Rodolfo Walsh en su Carta abierta a la Junta Militar en 1977, “la censura de prensa, la persecución a intelectuales, la demolición de la cultura son fenómenos que no por conocidos deben dejar de ser recordados.” Hoy, esa frase resuena con una vigencia inquietante. No vivimos una dictadura, pero sí una ofensiva ideológica que busca acallar voces críticas, desprestigiar la palabra como herramienta de transformación y aislar al periodismo del pueblo. Recordar la importancia de que los pueblos estén informados es también un acto de resistencia.