En los últimos años la idea de “Pactos Verdes” ha proliferado como forma de responder a la crisis climática y ambiental, principalmente en los países del Norte Global. Frente a esto, desde Latinoamérica viene surgiendo una propuesta situada, que cuestiona la colonialidad del poder, el saber y la naturaleza, abogando por transiciones socioecológicas justas centradas en el cuidado de la vida.

El concepto de “Pacto Verde” (Green Deal) fue propuesto por primera vez en 1997 por Michael O´Neil en su libro “Partidos verdes y cambio político en la Europa contemporánea: nuevas políticas, viejos predicamentos”, en donde ofrecía una guía actualizada de los partidos verdes y su posible impacto en la política europea, en un contexto donde el optimismo de los años 80 se enfrentaba a la “fatiga verde” en los 90. En esa propuesta el concepto de “pacto verde” estaba ligado a una política de producción de tecnología verde y creación de empleos verdes para superar las recesiones económicas.

Diez años después, Thomas Friedman -ganador del Premio Pulitzer- publicó una columna de opinión en el New York Times, titulada “Advertencias desde el jardín”, en la que utilizó por primera vez el concepto de “Nuevo Pacto Verde” (Green New Deal), argumentando que la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles requería que el gobierno aumentara los precios, implementara estándares energéticos más estrictos y emprendiera un proyecto industrial masivo para expandir la tecnología verde. Este es un tipo de tecnología que se considera “respetuosa” con el medio ambiente porque su proceso de producción o cadena de suministro no lo daña, como sucede con otras tecnologías. También suele utilizarse para referirse a la producción de energías limpias, uso de combustibles alternativos y tecnologías menos agresivas para el ambiente que los combustibles fósiles.

Thomas Friedman. Foto: Alberto Cuellar

Retomando la propuesta del “Nuevo Trato” (New Deal) del ex presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, que implicó un conjunto de programas y reformas para rescatar al país de la Gran Depresión, Friedman sostenía que solo iba a lograrse un mundo más verde cuando se cambiara la naturaleza misma de la red eléctrica, alejándola del carbón y el petróleo y acercándola a las energías renovables. Esto implicaba, igual que en la propuesta de Roosevelt, la intervención del Estado en la economía, en este caso no solo para reactivarla sino para volverla “más verde”.

Pacto (s)

En 2009, las Naciones Unidas (ONU) presentó una propuesta para un “Nuevo Pacto Verde Global” mediante un informe encargado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en respuesta a las múltiples crisis mundiales de combustibles, alimentos y financiera de 2008. Este pacto global insta a los gobiernos a asignar una parte significativa de los fondos estímulo a los sectores verdes y establece tres objetivos: 1) recuperación económica; 2) erradicación de la pobreza y 3) reducción de las emisiones de carbono y la degradación de los ecosistemas, proponiendo un marco para programas de estímulo verde.

Uno de los pactos más mencionados, por su ambiciosa propuesta, es el Pacto Verde Europeo que desde 2019 figura entre las prioridades estratégicas de la Unión Europea que busca convertirse en el primer bloque climáticamente neutro para 2050. También en 2019 Alexandria Ocasio-Cortez presentó un Green New Deal en el congreso de los Estados Unidos, elaborado junto con el senador demócrata Ed Markey, buscando combatir el cambio climático mientras se promueven medidas para la reducción de la desigualdad económica en el país. En 2025, con la llegada de Donald Trump al poder y su negacionismo climático se anunció la intención del gobierno de revertir las políticas climáticas, entendiendo que el cambio climático es simplemente un fenómeno físico global que es un efecto secundario de la construcción del mundo moderno.

Más allá de sus particularidades, los diversos pactos verdes (más viejos o más nuevos) buscan que se incluyan medidas a favor de la protección y sustentabilidad ambiental en planes de recuperación económica y social, en general tras (o en el marco de) una crisis financiera. Buscan conciliar políticas ambientales y climáticas con políticas de recuperación económica, mediante estímulos económicos y abogan por acelerar la transición hacia sistemas socioeconómicos descarbonizados, fomentando la creación de empleo y la inversión en nuevas tecnologías, denominados como verdes.

Otra característica que comparten estos pactos es que en general son pensados desde el Norte Global, cuando las consecuencias territoriales para que esas transiciones sean posibles suelen tener sus costos en el Sur Global. Además, como argumentan Maristella Svampa y Enrique Viale, estos pactos verdes del Norte terminan por reducir la transición ecosocial a una transición energética, dejando en el camino otras importantes discusiones vinculadas al sistema capitalista, colonialista y patriarcal.

Una propuesta desde el Sur

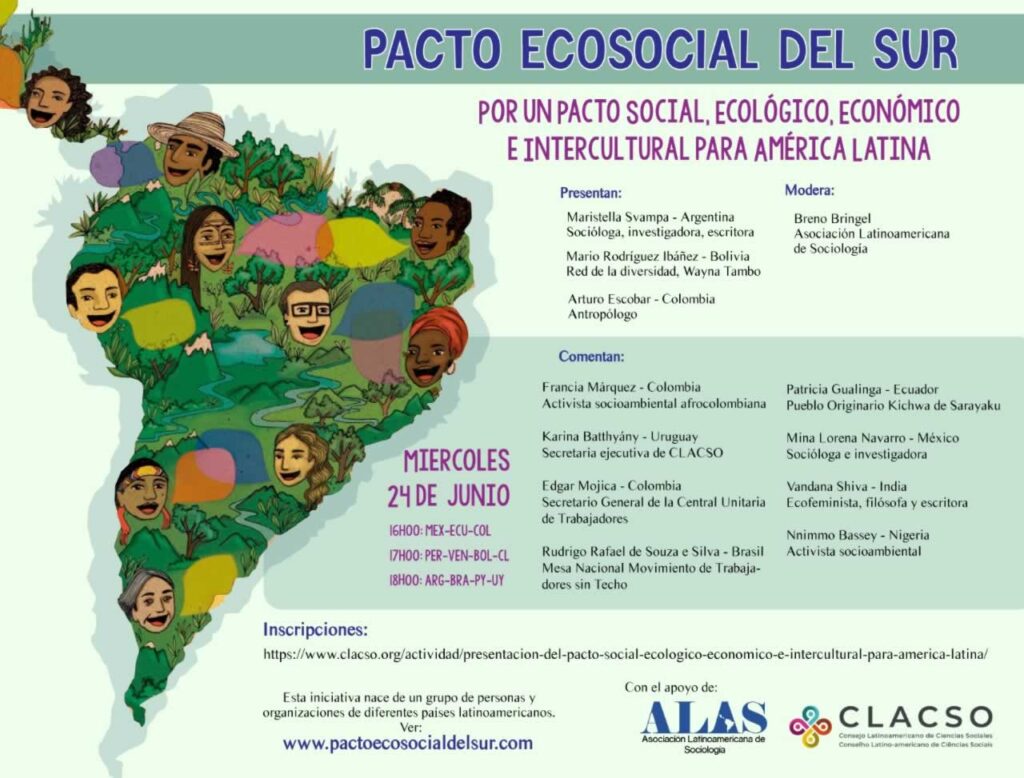

En junio de 2020, en pleno contexto de la pandemia de Covid-19, un grupo de referentes y organizaciones de la mayoría de los países de Latinoamérica conformaron el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur (PEIS), con el objetivo de aportar a la construcción de los sentidos que permitan transiciones socioecológicas justas, centradas en el cuidado de la vida. En su presentación oficial se explica que “nos motiva la urgencia de construir dinámicas sociales capaces de responder y contrarrestar las dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de riqueza y destrucción de ecosistemas que vemos surgir en medio de la crisis civilizatoria, y de configurar, conjuntamente con quienes deseen juntarse, un horizonte colectivo de transformación para Nuestra América que garantice un futuro digno”.

El PEIS se posiciona explícitamente frente a los pactos verdes que apuestan por acuerdos entre gobiernos y corporaciones que tienden a consolidar las históricas relaciones coloniales entre el Norte y el Sur, y ante esto proponen un pacto con la Tierra, desde el Sur y para el Sur. Un pacto entendido como compromiso con otros modos de ser y estar con y en el mundo.

Su propuesta se sostiene sobre los siguientes ejes centrales: el paradigma del cuidado; la articulación entre justicia social y justicia ecológica (renta básica, reforma fiscal integral y suspensión del pago y auditoría de la deuda externa, reivindicación efectiva de la deuda ecológica Norte-Sur); la transición socioecológica integral (energética, alimentaria, cultural y productiva); y la defensa de la democracia y la autonomía (en términos de justicia étnica, ontológica y de género).

Además, pensando en las propuestas de los Pactos Verdes del Norte Global, entienden que podría pensarse una gran estrategia en la que diversas regiones del planeta se complementen en un Nuevo Pacto Ecosocial Global. En esta misma línea piensan la articulación con referentes y organizaciones de Asia y África, con el objetivo de fomentar que los continentes del Sur global se miren entre sí y entren en un diálogo constructivo.

Presentación del Pacto social, económico e intercultural para América Latina

La metodología de trabajo del PEIS incluye la dinamización de plataformas locales, nacionales y regionales, el apoyo a consultas populares, la creación de campañas de incidencia, y reuniones, encuentros y talleres (públicos e internos) en los distintos países que componen el pacto articulando diversas organizaciones de distintos países de Latinoamérica y del Sur Global. Estos encuentros a veces tienen carácter formativo y otras veces apuntan a discusiones político-estratégicas, y en ellas se construyen miradas comunes y diagnósticos, análisis y estrategias conjuntas y colectivas.

Pactos verdes y desigualdad(es)

Pensar los pactos que buscan transiciones implica atender hacia dónde son esas transiciones y sobre todo si alguien va a pagar los costos de las mismas. Para pensar esto el caso del litio es uno de los más emblemáticos y es un caso que afecta directamente a la Argentina.

Siguiendo la lógica de los pactos verdes hegemónicos, la extracción de litio permitiría generar energía limpia y ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aportando a la transición energética y a la descarbonización. Argentina posee importantes reservas de este mineral, cuenta con el 9% de las reservas mundiales y junto con Bolivia y Chile conforman el Triángulo del Litio Sudamericano, donde se concentran el 65% de estas reservas. Pero mientras el Norte Global busca en sus pactos un cambio de matriz energética, en este país del Sur el modelo de desarrollo verde profundiza desigualdades y dependencias, se reprimariza la economía y se pone en cuestión la soberanía energética.

El Triangulo del Litio. Foto: CEPA

Frente a esto, el PEIS pone en discusión cómo mientras se garantizan baterías de litio y energías limpias para algunas regiones del mundo en otras se sacrifican territorios y vidas. De esta manera, denuncian como el extractivismo es intensificado ahora en nombre de la transición energética “verde” sostenida en los nuevos pactos verdes del Norte. Asimismo, desde el PEIS manifiestan que lo que estos pactos hegemónicos llaman “transición” es en realidad una diversificación de la matriz energética que no considera ni atiende los impactos que esto tiene en el Sur.

Greenwashing en el Sur Global

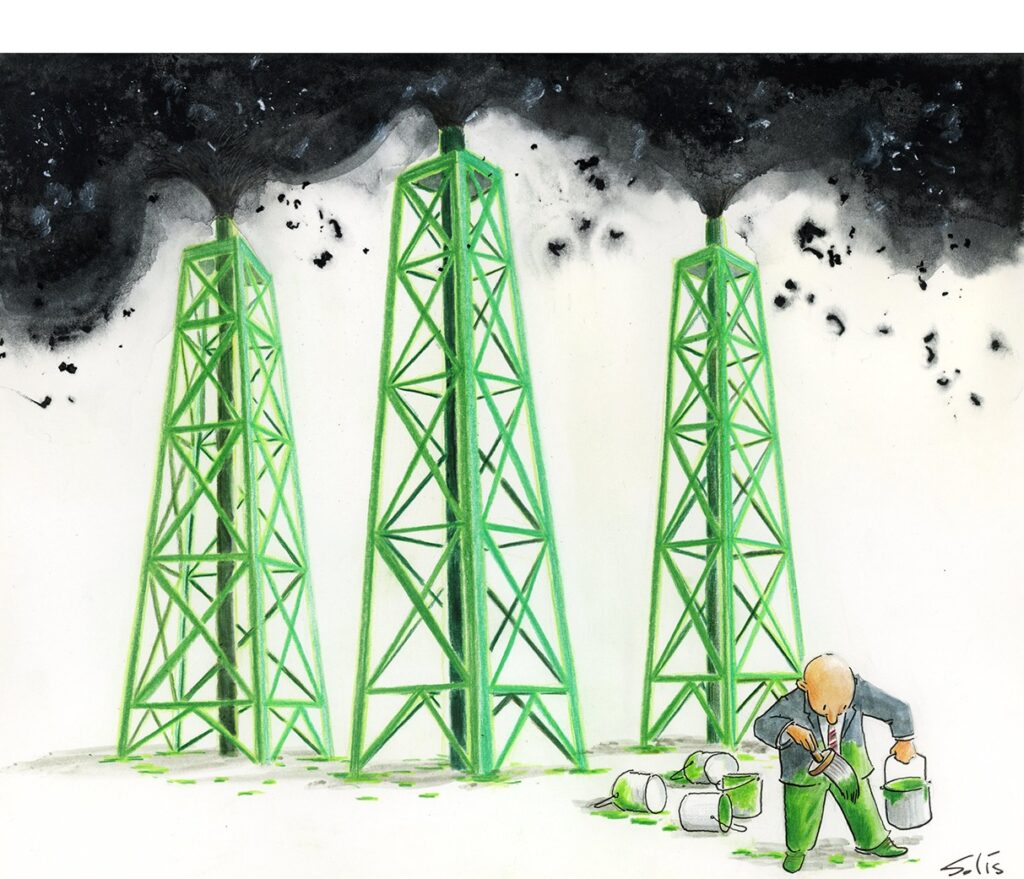

Lo que muestran estas discusiones es que agregando la etiqueta de “verde” a los empleos, tecnologías y economías, el capitalismo global ha logrado continuar y actualizar su expropiación y acumulación planetarias de una manera sumamente eficiente. Esto se conoce como “greenwashing” o ecoblanqueo.

Entonces, la disputa para evitar profundizar asimetrías y desigualdades se da entre dos grandes perspectivas que abordan la discusión sobre “la transición”: por un lado una visión corporativa tecnocrática basada en un capitalismo verde, que reduce el problema a las emisiones de gases de efecto invernadero, y otra que plantea la descarbonización como parte de una transición ecosocial, justa y popular que aboga por un cambio sistémico con redistribución de la riqueza social y energética.

En el medio, la necesidad de los países del Sur Global de obtener dólares profundiza el modelo de desarrollo basado en actividades extractivas para la exportación, y esto a la vez atenta contra la construcción de futuros con inclusión socioambiental y más democracia. Como venimos mostrando en esta columna, el caso de Argentina es un ejemplo de cómo desde el gobierno se reactualiza un viejo imaginario y discurso según el cual ciertos recursos (y sus inversiones asociadas) van a permitir sacar al país del estancamiento económico. Pero el pasado muestra que esta promesa nunca se cumple y se termina por reforzar un esquema donde el capital obtiene ganancias destruyendo la naturaleza, y el país profundiza su perfil primario extractivo/exportador y su inserción dependiente en la economía global.

Viñeta de @efeverde

Como se sostiene desde el PEIS, sin descentralización, desconcentración de la energía y cambio del modelo productivo, los pactos verdes impulsarán el modelo de transición verde, sin abandonar la lógica de la acumulación capitalista y el crecimiento indefinido. Así, este pacto muestra que lejos de reducir las brechas geopolíticas, los pactos verdes hegemónicos profundizan, y nunca reparan, las deudas coloniales y ecológicas con el Sur Global.

Una de las cuestiones más interesantes, originales y desafiantes del PEIS refiere a su propuesta de construir una justicia ontológica para ampliar los sentidos de la justicia socioambiental, atendiendo a una visión pluriversal. En esta propuesta el PEIS visibiliza una tensión entre una ontología moderna, que opera principalmente sobre la división naturaleza/cultura, y ontologías relacionales, en las que lo que existe se debe a relaciones que lo constituyen. Para estas propuestas, en lugar de pensar que la realidad (única) es algo exterior que existe más allá de estas relaciones, el mundo existe cuando se pone en acto mediante prácticas que vinculan una multiplicidad de humanos y no-humanos.

Teóricos de la ontología política como el colombiano Arturo Escobar, que integra el PEIS, sostienen que la puesta en acción de múltiples mundos socava y pone en cuestión la supuesta universalidad y neutralidad de la ontología moderna y naturalista y hace necesario habilitar diálogos que no se limiten a “la política racional/razonable”, que asume que todos los actores que intervienen están hablando de lo mismo, y que además los actores son solo humanos. Lo que se discute, entonces, es la imposición de un mundo único y de una única forma posible de hacer mundo(s), destruyendo en el proceso otros modos de vida y de relacionamientos.

El PEIS pone en el centro la tensión entre el capital y la vida, entre formas de habitar basadas en la interdependencia y la ecodependencia y formas individualistas y antropocéntricas que sólo piensan en el lucro y el uso indiscriminado de los bienos comunes convertidos en recursos, y de los territorios, convertidos en zonas de sacrificio. Esta es una de las discusiones de mayor actualidad en el marco de la crisis civilizatoria que atraviesa el planeta, la que puede poner finalmente en cuestión la matriz capitalista y colonial que sigue operando en las soluciones como los pactos verdes del Norte Global.