Las desigualdades de género siguen siendo una constante en la industria cinematográfica argentina aunque el gobierno pretenda eludir la cuestión.

Desde que el cine se volvió industrial en la Argentina hace casi un siglo, con el pasaje al sonoro, en 1933, las mujeres estuvieron largamente invisibilizadas en sus labores. Salvo por las estrellas que iluminaban la pantalla, parecía que las películas estuvieran hechas sólo por hombres; nada más alejado. Las mujeres siempre estuvieron allí aunque opacadas, casi ocultas y no de manera inocente.

Hubo áreas que les estaban absolutamente vedadas, como la fotografía o el sonido y hubo otras en donde predominaban reafirmando estereotipos sociales de división del trabajo. Rubros como maquillaje y vestuario mostraban en sus nóminas gran cantidad de trabajadoras.

Pero existían otros menos evidentes, aunque no carentes de aquellas imposiciones. Una de ellas era la de cortadora de negativos. Se pensaba que las mujeres, por el sólo hecho de coser o zurcir, tenían más habilidad para las tijeras. Otro era el de script-girl o “continuista”. Su propio nombre sajón imponía el género de quién lo practicaba. Se entendía que las mujeres, casi como un desprendimiento de sus tareas de secretaria, estaban más atentas a los detalles y tomaban nota rápidamente de todo aquello que debía garantizar la continuidad entre una escena y otra.

No menos llamativo es que ambos roles, exclusivamente femeninos, no estuvieran acreditados en los filmes. Nadie sabía que estaban allí, haciendo posibles todas esas películas que nos deleitaron y nos formaron como individuos.

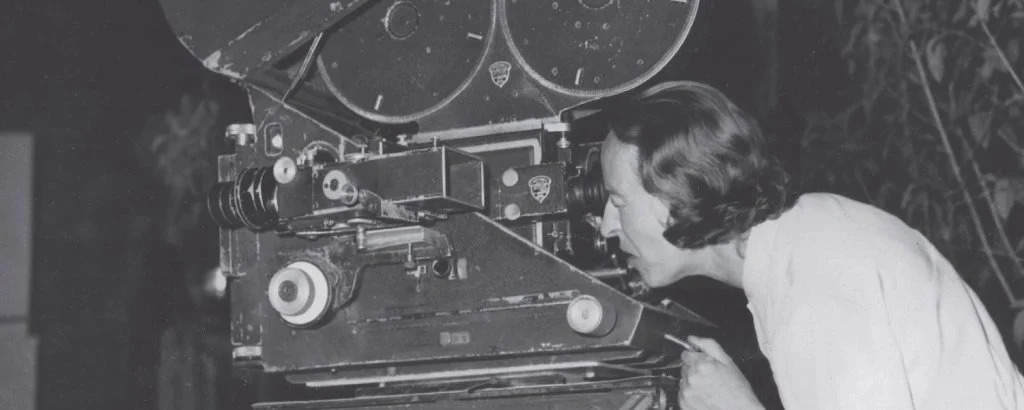

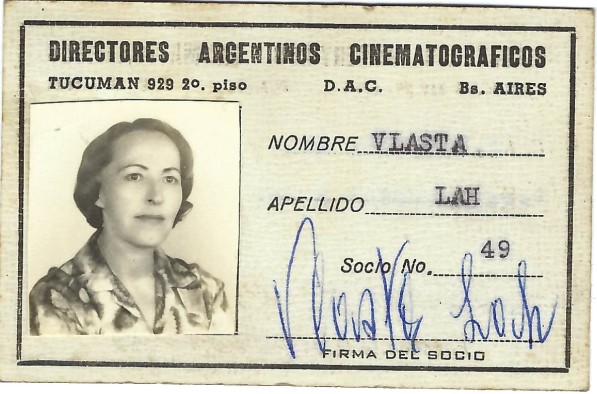

Luego de 27 años de industria cinematográfica, recién en 1960 una mujer pudo por fin inscribir su nombre en la pantalla como directora, luego de haber luchado durante más de una década para conseguir ese logro. Ella fue Vlasta Lah, inmigrante astro-húngara que se formó en Italia y recaló en el país junto a su marido, el también director y productor Catrano Catrani. Vlasta soportó toda esa invisibilización de la que fueron víctimas sus colegas durante años hasta que pudo finalmente dirigir.

Fragmentos de películas icónicas de Narcisa Hirsch

Luego de ella vendrían Narcisa Hirsch, dirigiendo cortometrajes experimentales; María Herminia Avellaneda, recordada por sus colaboraciones con María Elena Walsh; Eva Landeck, quien tuvo una importante carrera como cortometrajista y una muy breve en largometrajes hasta llegar a María Luisa Bemberg, la primera que hizo una carrera como directora. Pero habría que esperar hasta el siglo XXI para tener nuestra primera “genia”; estamos hablando de Lucrecia Martel, la primera en obtener ese reconocimiento nacional e internacional antes vedado solamente a vacas sagradas (hombres) como Leopoldo Torre-Nilsson o Leonardo Favio.

Lucrecia Martel

Todas estas irrupciones de la mujer en la dirección fueron allanando el camino a otras que quisieran intentarlo pero de una manera tortuosamente lenta y complicada. Incluso hoy, cuando muchos pueden pensar que hay cierta paridad en la industria los datos nos dicen otra cosa.

Las últimas estadísticas oficiales (INCAA) que tenemos al respecto son de 2021. Luego el INCAA decidió no actualizarlas y hoy día dio un paso más hacia el abismo oscurantista en el que nos quieren sumergir: eliminaron aquel informe de la página oficial del instituto. Y no es casual puesto que los datos expuestos allí son muy elocuentes en cuanto a la persistencia de una cultura patriarcal en la industria. Para 2021, solamente el 20% de las películas producidas en nuestro país eran dirigidas por mujeres. Este dato es más llamativo cuando lo cruzamos con otros. En el ámbito formativo, las escuelas de cine y las carreras audiovisuales universitarias, la mayoría de los ingresantxs (55%) y egresadxs (61%) son mujeres. ¿Qué pasa en el medio?

Susana Rinaldi, Maria Herminia Avellaneda y Maria Elena Walsh

Una hipótesis plausible, que se desprende también del informe, tiene que ver con la forma de inserción en el mercado laboral cinematográfico por parte de las trabajadoras y las condiciones laborales de las mismas. Amén de todas las estadísticas referidas a la formación en las que las mujeres superan a los hombres en cantidad, cuando vamos al ámbito laboral nos encontramos con la primera inequidad. Del total de trabajadores en la producción de largometrajes el 62% son hombres. Sin embargo, cuando nos detenemos en la cantidad de días trabajados en cada uno de esos proyectos, la mujer aventaja nuevamente al hombre. Este dato lejos está de ser positivo ya que lo que nos dice es que las mujeres trabajan mayor cantidad de días pues ocupan puestos que perciben menos ingresos. Así, para lograr sostenerse económicamente, deben trabajar más que los hombres.

En relación a las características intrínsecas de cada labor, quienes acceden a la dirección dentro de la industria suelen ser lxs técnicxs que se desarrollan en determinadas áreas y (spoiler alert) son justamente aquellas que dominan los varones. Estas son las áreas más “creativas”, si se nos permite el término: el área asistencia de dirección, fotografía, arte, sonido y montaje. En todos esos rubros, salvo en la dirección de arte, con diferencias de porcentajes, priman los varones.

Si nos detenemos solamente en las cabezas de área las mujeres priman en Maquillaje (85,7%), Vestuario (85,1%), Peinado (67,6%), Arte (66,4%) y Producción (55,6%). Vemos claramente cómo aquella división del trabajo de otrora, profundamente estereotipada, no ha cambiado en absoluto. Cuando nos movemos al área de Asistencia de Dirección ya comenzamos a notar una sensible baja (37,5%), de allí el porcentaje de mujeres baja drásticamente hasta llegar a límites como Sonido (16%) y Fotografía (12%). Restaría analizar cómo si esta diferencia de funciones proviene de la misma escuela pero, lamentablemente, el ENERC no publica datos al respecto y, en el caso de los egresados, no distingue género.

Para sumar complejidad al análisis veamos qué pasa en los festivales de cine, pues son estos quienes terminan moldeando qué tipo de cine se produce e, incluso, crean tendencias en cuánto a fijar preferencias por países, regiones, temáticas, etc. Un estudio francés, “Collectif 50/50”, que fue presentado en el Festival de Cannes, relevó unos 162 festivales de diferentes regiones del mundo. El primer dato llamativo es que el 54% de lxs directorxs artísticxs son mujeres y lxs programadorxs 56%, pero no es esto lo que llama la atención sino que del total de películas seleccionadas para participar de esos festivales sólo el 37% son de directoras.

La primera conclusión a la que nos podría llevar este dato es que hay una suerte de machismo femenino, sin embargo, ese 37% se corresponde casi con exactitud con el porcentaje de mujeres que presentaron sus películas a consideración (38%). Podríamos suponer, entonces, que aquí no hay sesgo, los festivales no estarían eligiendo sus películas de acuerdo al género de quien la dirige. Entonces, volvemos al primer problema: la producción.

Para el caso argentino, el problema radica desde la presentación misma de los proyectos destinados a convertirse en películas por parte del INCAA. Los últimos años relevados son 2017 y 2018 y allí se ve que sólo el 17% de los proyectos presentados corresponden a mujeres. ¿Por qué son los hombres quienes, en su mayoría, aspiran a dirigir películas? ¿Por qué aquellas egresadas de las carreras audiovisuales no pueden insertarse en la misma proporción en la industria? ¿Por qué sigue habiendo espacios “vedados” por el género? Seguramente todos tenemos alguna respuesta más o menos fundamentada, lo que sí está fuera de duda es que esconder los datos y, con ello, las problemáticas, no ayuda en absoluto.