Esta crónica de Brújula explora un período poco discutido en la historia nacional: la situación del espacio bonaerense en la segunda mitad del siglo XVIII hasta el inicio del proceso independentista. A través de un análisis de episodios escasamente difundidos, buscamos aportar nuevas claves para comprender las dinámicas sociales y políticas de la época, marcadas por la presencia militar, el intercambio cultural y la heterogeneidad poblacional en la frontera sur.

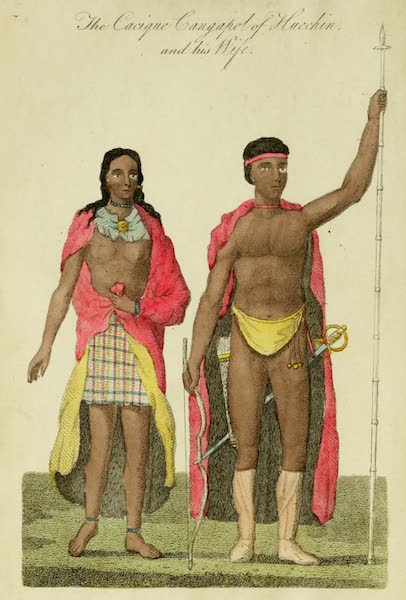

Emeric Essex Vidal, 1820.

Hacia las últimas décadas de dominio español en el territorio rioplatense, el control efectivo del actual territorio argentino era débil o nulo. Tal era el caso del Chaco Gualamba, la Patagonia y la zona pampeano-bonaerense. En el siglo XVIII los espacios ocupados por los españoles en las cercanías a estas zonas sin control lindaban con grupos indígenas autónomos o independientes, con quienes mantenían relaciones que oscilaban entre el trato pacífico, comercio y diplomacia por ejemplo, y el enfrentamiento, que asumió la forma del malón, por parte de los indígenas, y de expediciones punitivas por parte de los hispanocriollos.

Situándonos puntualmente a mediados del siglo XVIII, cuando el tiempo de las vaquerías había terminado, el ganado cimarrón ya no abundaba y los enfrentamientos entre hispanocriollos e indígenas por los recursos estaban a la orden del día, las autoridades de la gobernación de Buenos Aires se encontraban alertadas por el peligro que los grupos originarios significaban para los dispersos pobladores de la campaña.

Así, las fronteras ocuparon un lugar de importancia en el mundo rioplatense del siglo XVIII. Una inmensa parte de la administración colonial giraba en torno a ellas, y en nuestro caso, será la ciudad de Buenos Aires la que nuclea un inmenso corpus de documentación relacionada con el manejo de la frontera sur.

Es aquí donde entra a jugar un papel primordial la figura de los “fuertes”, que a diferencia del construido tempranamente a orillas del Río de la Plata para defender la ciudad de los ataques corsarios, se edificarán en este caso con miras a otros problemas.

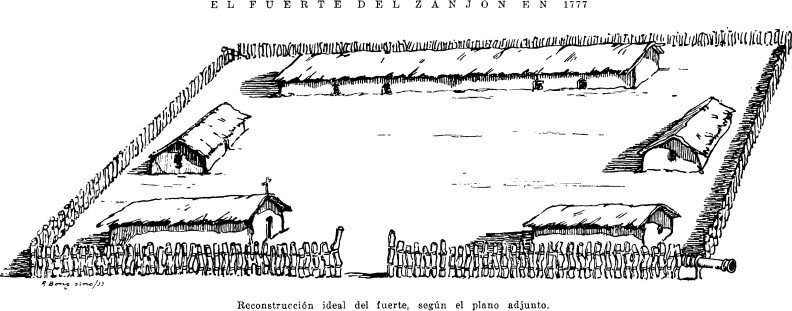

Reconstrucción ilustrativa del fuerte del Zanjón según Marfany, 1933.

Entre los años 1739 y 1740, una serie de ataques de forma sucesiva en los pagos de Arrecifes, Matanza y Magdalena, propiciados por una alianza de grupos indígenas al mando del famoso “Cacique Bravo” (Nicolás Cangapol), haría que las autoridades gubernativas comiencen a delinear de forma más clara los planes de construcción de una primera línea de defensa que funcionara como barrera contra aquellas “naciones bárbaras”. En este contexto, se estableció como barrera el curso del Río Salado. En sus márgenes cercanos, debían erigirse construcciones defensivas situadas en los espacios más vulnerables. Las autoridades coloniales delegaron el mando de los grupos indígenas al Cacique Bravo (Nicolás Cangapol), mediante un tratado de paz firmado en 1741.

Cacique Cangapol y esposa. Dibujo realizado por el misionero Jesuita P. Falkner

No se logró establecer una frontera definida y estable hasta la década de 1740, incluso pese a los intentos de formar cuerpos milicianos estables y puestos defensivos. Los numerosos tratados establecidos durante el siglo XVIII tenían como fin asegurar el trato pacífico con ciertos grupos indígenas y establecer ciertas pautas que logren minimizar los conflictos y ataques fronterizos. Los mismos llevaron, en muchas ocasiones, a la jerarquización de ciertos caciques.

Militarización en el Río Salado

Hacia 1752 se comenzó a materializar de forma más concreta la militarización de la frontera a través del pedido de conformación de cuerpos permanentes y pagos para la defensa de la campaña. Una serie de fuertes fueron levantados como emplazamientos defensivos, al mando de los llamados Comandantes de Frontera, secundados por la figura de un maestre de campo, individuos elementales, conocedores de la tierra adentro y de los lugares que ocupaban los grupos originarios.

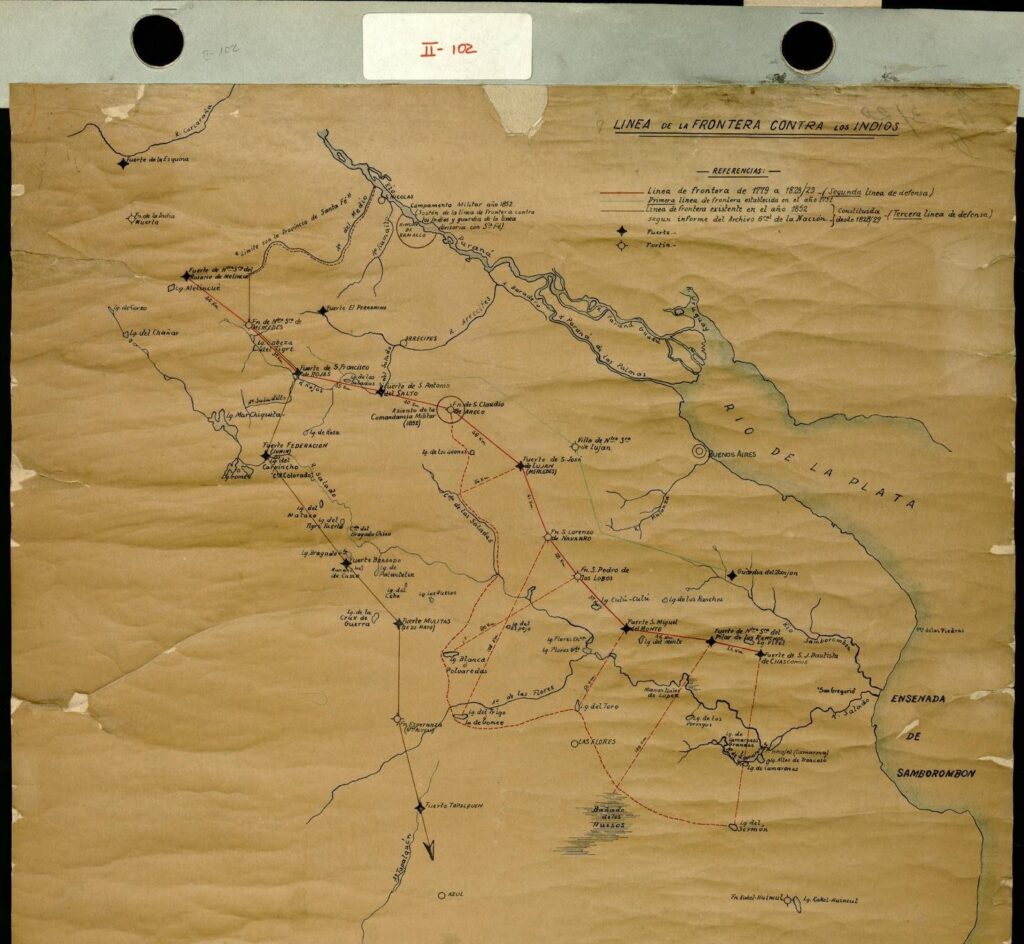

Siguiendo el curso del Río Salado, los fuertes tenían como principal objetivo el resguardar los espacios ocupados por los blancos de los ataques indígenas, a quienes intentaban cercenar su territorio y controlar sus espacios de tránsito. Sin embargo, la línea de defensa no logró cumplir con sus objetivos dada su crónica pobreza material, la irregular provisión de hombres para su defensa y el espacio que mediaba entre cada uno de ellos, lo que permitía a los grupos indígenas realizar entradas sin demasiadas complicaciones.

AGN “Línea de frontera contra los indios”. En celeste, la primera línea de defensa trazada hacia 1752. En rojo, el adelantamiento de la línea de defensa a partir de 1779. Línea de frontera contra los indios. — Archivo General de la Nación

Estos fuertes se construyeron para albergar a las primeras compañías de blandengues, que contaban apenas con unos cincuenta hombres. Los mismos se fueron luego complementando con fortines, guardias y parajes, estos últimos ubicados tierra adentro con el fin de servir como postas en los caminos hacia las Salinas pampeanas, Cuyo y Potosí. Uno de estos primeros emplazamientos fue la Guardia o Fuerte del Zanjón. Ubicado en el Pago de la Magdalena, sobre el río Samborombón, en el actual partido de Brandsen. Dicha fortificación fue creada para albergar a la compañía de blandengues “La Conquistadora”, aunque inicialmente, la misma estaba destinada a la Laguna de Lobos.

Según afirma Marfany, este último sitio de destino resultaba pertinente para vigilar los movimientos de la tribu del cacique Bravo. La iniciativa de crear esta compañía, como de otras dos en aquellos mismos años, “La Valerosa”, con sitio en el Fuerte de Luján, y “La Atrevida”, que fijó su destino en Salto, fue del gobernador de Buenos Aires, José de Andonaegui. El estado de precariedad era tal, que los cuerpos militares debían vestirse con prendas particulares que, con el paso del tiempo y las exigencias del servicio, solían estar en pésimas condiciones. Recién en 1779 el virrey Vertíz uniformó al cuerpo de blandengues.

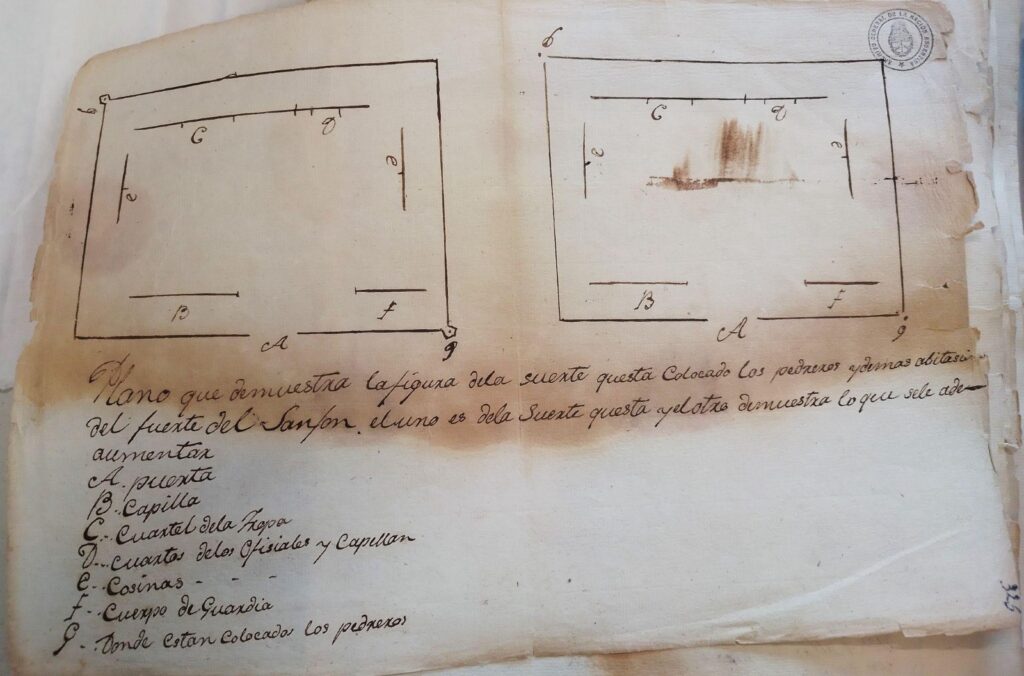

Plano con ilustración del Fuerte del Zanjón y la disposición de sus estructuras, en un pedido por incorporar otro grupo de pedreros (elementos defensivos similares a los cañones).

El fuerte de El Zanjón presenta una intensa actividad documental desde su emplazamiento y hasta junio de 1779, momento en el cuál es trasladado hacia lo que sería el Fuerte de Chascomús. Este adelantamiento ocurre en medio de la consolidación de una segunda línea de defensa, donde también se crean nuevos fuertes, fortines y guardias. Había sido planeado en un principio por el primer Virrey del Río de la Plata Pedro de Cevallos, y materializado con ciertos matices finalmente por el Virrey Juan José de Vértiz.

Los vínculos interétnicos

La militarización de la frontera sur en la segunda mitad del siglo XVIII permitió un mayor control de la campaña bonaerense y, a su vez, estableció puntos de contacto directo con los grupos indígenas que habitaban estos espacios. Estos grupos, reconocidos en los documentos como aucas, pehuenches, serranos, ranqueles, pampas y tehuelches, entre otros, comenzaron a transitar cada vez con mayor frecuencia hacia la capital, principalmente por asuntos comerciales, diplomáticos y en algunos casos por el establecimiento de ciertas alianzas.

Es así, que la sociedad de la frontera sur hacia los últimos decenios coloniales presentaba una clara heterogeneidad, la que se encuentra manifiesta en las fuentes. Españoles, criollos, negros, mestizos e indios de todo el territorio rioplatense aparecen en los documentos en tránsito a través de las fortificaciones.

Los dos establecimientos de líneas de defensa mencionados, uno en 1751 y otro en 1779, constituyen el origen de algunos pueblos más longevos hacia el interior de la provincia, como Salto, Rojas, Luján, San Miguel del Monte, Chascomús, Ranchos, etc. Interiorizarnos en la historia más primigenia nos permite aventurarnos a un período de la historia de este territorio poco difundido.