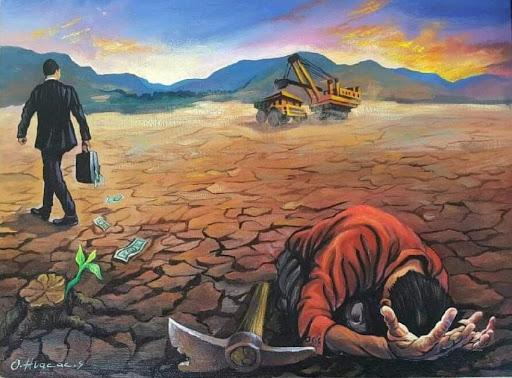

El gobierno de Javier Milei ha ido construyendo las bases para avanzar sobre los recursos naturales que se han vuelto la supuesta salida a la crisis económica. Si la deuda hoy se paga con el ambiente, porque este deviene una respuesta para la búsqueda de dólares, es necesario vaciar los territorios para posteriormente poder venderlos al mejor postor. En este proceso, la derogación de la Ley Nacional 26160 de Emergencia Territorial Indígena es una de las claves para ese vaciamiento.

Venimos planteando en esta columna que hay que atender al delicado entramado entre el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la avanzada del régimen represivo de disciplinamiento a la protesta social, en manos del Ministerio de Seguridad, el vaciamiento y ajuste a diversas políticas públicas y la estigmatización al movimiento ambientalista para comprender cómo esto opera en relación a la búsqueda de dólares, para sostener el modelo económico del actual gobierno. Sin embargo, lo que suele pasar desapercibido en este entramado son las vidas de quienes habitan los territorios en los que se encuentran los recursos naturales que se buscan explotar y extraer.

Si el gobierno necesita dólares para mantener controlada la inflación y levantar su imagen de cara a las elecciones legislativas, también necesita empezar a pensar cómo los territorios de sacrificio para este modelo económico serán vaciados para que las grandes inversiones, beneficiadas por el RIGI, tengan vía libre para extraer los recursos. Si en la Ley Bases se prestó atención central a cómo otorgar beneficios -como estabilidad cambiaria, financiera y aduanera por treinta años- a estos inversionistas, principalmente extranjeros, también hay que mostrarles que van a evitarles los conflictos territoriales. Esto se logra sin duda con el entramado represivo, pero también con un entramado legal que incluye la derogación de la Ley Nacional N° 26160 de Emergencia Territorial Indígena, sucedida en diciembre de 2024.

Esta Ley fue sancionada en 2006 y su principal objetivo fue la declaración de Emergencia de los territorios ocupados tradicionalmente por pueblos indígenas y la suspensión de desalojos. Además establecía la obligación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas. Estas acciones buscaban establecer un freno ante atropellos, desalojos y hechos violentos sufridos por comunidades en todo el país. Adicionalmente, se estableció la necesidad de conocer la realidad socio/territorial de estas comunidades, ordenando para ello un relevamiento de alcance nacional con presupuesto para llevarlo a cabo.

Las derogaciones y los cierres de programas como líneas de la batalla cultural

Desde su sanción en 2006 la ley fue sostenida por la mayoría de las organizaciones y comunidades indígenas como “un primer paso” que se pensaba en relación a otro proyecto de Propiedad Comunitaria Indígena que buscaba atender y superar muchas de las críticas a la ley y su programa de relevamiento territorial, principalmente respecto a la falta de reconocimiento y titularización de los territorios relevados. Estas discusiones se daban de la mano de un debate sobre la plurinacionalidad de nuestro país, donde las organizaciones indígenas buscan discutir un proyecto político que reconozca la presencia de distintos pueblos y naciones en el Estado argentino, que desde su construcción sólo reconoce una nación, y sobre la necesidad de un proyecto verdaderamente intercultural que ponga en cuestión la matriz colonial de poder racializado.

Desde 2006 y por 18 años, fue prorrogada sin haber concluido sus tareas. En parte por la cantidad y complejidad de los territorios afectados por esta normativa, y en parte por la inacción de gobiernos municipales que, no casualmente, son aquellos en los que los territorios tienen mayor valor inmobiliario. Muchas situaciones violentas, conflictivas y de desalojos sucedieron con la Ley vigente, la cual tenía vencimiento el 23 de noviembre de 2021, y fue prorrogada nuevamente por el Decreto 805/2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, hasta noviembre de 2025. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2024 Milei la derogó. Dos meses antes, el mandatario había derogado el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI) del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), siendo este uno de los compromisos constitucionales asumidos desde la Reforma de 1994, cuando se reconoció su preexistencia étnica.

Foto: Archivo CELS

En esta misma línea, en febrero de 2025 el gobierno de Milei eliminó el Programa de Fortalecimiento Comunitario del INAI, orientado a brindar asesoramiento legal, financiamiento de defensas judiciales y apoyo en la regularización de tierras para pueblos indígenas. Mientras, a nivel internacional, en noviembre de 2024, la representación argentina en Naciones Unidas (ONU), fue la única en rechazar un documento consensuado que busca reconocer los derechos de los pueblos indígenas, respetar sus tradiciones y conocimientos ancestrales, y su participación plena en la toma de decisiones, mediante el consentimiento libre, previo e informado, en cuestiones que afecten sus territorios y recursos naturales. Frente a esto es importante destacar que en Argentina la participación indígena está garantizada constitucionalmente y debe practicarse obligatoriamente en los casos de políticas que implican a los pueblos indígenas.

Pero además de estas medidas, se han llevado adelante otras iniciativas estatales que apuntan también a un plano más simbólico como el cambio de nombre del Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada, la denuncia del accionar de comunidades en defensa de sus territorios, argumentando que los reclamos indígenas atentan contra la soberanía nacional y la propiedad privada. Asimismo, entre las primeras medidas de la Vicepresidenta Victoria Villarruel, como presidenta de la Cámara del Senado, fue la disolución de la Comisión de Pueblos Indígenas.

El escenario planteado por el nuevo presidente y su discurso de gobierno da cuenta de un desprecio por los derechos indígenas reconocidos y por la política de Derechos Humanos en general, y por ende, un desconocimiento y desinterés por financiar/gestionar/continuar políticas y espacios de participación vinculados a la temática. La mayor muestra de esto fue el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en febrero de 2024. Este desprecio a los derechos indígenas se evidencia en acciones como el intento de derogación de la Ley de Tierras a través de un decreto y el anunció de la disolución del INAI. Si bien se han puesto algunos límites a estas medidas, todo apunta a pensar en un presente y futuro complicado para los pueblos indígenas.

La derogación de la Ley 26160: vaciar los territorios para el extractivismo

El Decreto 1083/2024, publicado el 10 de diciembre de 2024, que declara como finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y da por finalizada la suspensión de los desalojos y desocupaciones de tierras, brinda la posibilidad de analizar los supuestos que el nuevo gobierno y su anarcocapitalismo tienen sobre los pueblos indígenas y sus territorios.

Entre sus considerandos el decreto de derogación destaca que la duración de esta Ley (mediante sus sucesivas prórrogas y un Decreto de Necesidad y Urgencia) ha “generado inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños (…) así como al derecho de dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias”. También menciona que la Ley ha limitado el libre ejercicio de actividades productivas y “dado lugar a una larga serie de acciones que, en connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos indígenas, avasallaron los derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas soberanas del Estado”. Según se argumenta, la emergencia permitió que se pudieran llevar adelante diversas acciones que “avasallaron los derechos de la ciudadanía” y que su prolongación “implicaría la consolidación de la discriminación entre ciudadanos argentinos” provocando un grave daño al sistema republicano de gobierno.

Imagen de ecovidaambiente.com.ar

Según la información oficial, hasta la fecha del decreto fueron reconocidas 1626 comunidades, pero aclara que hubo un incremento de inscripciones de comunidades sin que las mismas cumplan las mínimas condiciones para que los peticionantes sean reconocidos como comunidades indígenas autónomas. Se refiere explícitamente a “supuestas comunidades”, desconociendo lo que la propia constitución marca como criterio de autoadscripción y negando las investigaciones sobre este tema. De esta manera ponen en duda su autenticidad sosteniendo que “se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas, las cuales en muchos casos se fragmentan tornando inoficioso el objetivo para el cual fue inicialmente prevista la declaración de emergencia”.

También se sostiene que bajo el amparo de esta ley se han visto amenazados o restringidos “los derechos de los ciudadanos legitimados con respecto a la titularidad de la tierra y a la libre circulación, se han bloqueado el desarrollo de inversiones y las obras de infraestructura para el desarrollo de servicios públicos, e inclusive se ha vulnerado el derecho a la tierra de familias que pertenecen a los mismos pueblos originarios”. Se hace mención específicamente a la situación en el sur del país, vinculando directamente las “tomas de tierras” con incendios intencionales, algo que fue reforzado mediáticamente por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En este marco hace mención a 254 conflictos territoriales abiertos y judicializados a los que se refiere como “usurpaciones”.

Por último sostiene que el gobierno nacional ha establecido “como uno de sus pilares principales el respeto irrestricto a la propiedad privada, considerando este derecho no sólo como un principio de justicia, sino también, como un factor clave para atraer las inversiones necesarias para el verdadero bienestar del país”. Así, según se expresa “la suspensión de desalojos contemplada por la Ley N° 26.160 se traduce no solo en una afectación al derecho de propiedad, sino también, en muchos casos, en mantener un desahucio de los legítimos propietarios con afectación a su derecho a la vivienda. Esto así, en tanto que, habiendo sido desplazados, se han visto obligados a morar en condiciones precarias”. En este proceso la condición de “afectados” no corresponde a los pueblos indígenas, sino a los propietarios privados, a quienes define como “legítimos propietarios” y a los posibles inversores, que son quienes pondrán en marcha la producción y generarán fuentes de trabajo.

Las tres patas del decreto

La letra del decreto muestra tres cuestiones centrales en los motivos por los que se deroga la normativa: la defensa al derecho de la propiedad privada, la disputa por el control de los recursos naturales y la necesaria seguridad jurídica para poner en marcha el desarrollo del país. Para comprender esto es necesario tener en cuenta el marco discursivo que sostiene la política del nuevo gobierno, que entiende que el acceso a derechos diferenciales para “las minorías” representa una injusticia, ya que otorga derechos a algunas personas o colectivos yendo en contra del principio de igualdad ante la ley. Esto vuelve a poner en discusión la idea de ciudadanía de los Estados latinoamericanos que como Argentina reconocen constitucionalmente la preexistencia étnica y cultural de pueblos originarios.

A lo largo de todo el decreto se construye la duda sobre los indígenas a partir de su carácter delictivo, como usurpadores y como aquellos que ponen en peligro la propiedad privada, la paz social y el desarrollo económico del país. Pero esto cobra mayor relevancia cuando se lo relaciona a la idea de “terrorismo”. Por este motivo es importante tener en cuenta que en febrero de 2025 Bullrich declaró a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) -a pesar de que no existen pruebas concretas sobre su existencia real- como una organización terrorista y firmó una resolución en la que sostiene que “representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional” y los culpa directamente por los incendios forestales que suceden en los últimos años en la Patagonia argentina.

Foto: @ChefPacoAlmeida

Más allá de la Ley 26160, el gobierno nacional no tiene en cuenta un importante número de legislaciones -entre ellas la Constitución Nacional- que reconocen la preexistencia indígena y los derechos de las comunidades sobre sus territorios tradicionales. Frente a esto es importante destacar que durante la década del 90, con la avanzada del neoliberalismo en Argentina muchas políticas sociales, entre ellas las referidas a pueblos indígenas, adoptaron -al menos discursiva y testimonialmente- las modalidades sugeridas por organismos internacionales. En este contexto se garantizó constitucionalmente la participación indígena en el abordaje y decisión sobre los temas que los afecten. De esta manera, negarlos como sujetos de derecho y volver a construirlos como amenaza muestra una clara limitación para dar continuidad a distintas políticas públicas participativas e interculturales.

Fue en plena avanzada neoliberal que la participación indígena devino un paradigma posible desde el cual disputar, encontrando en las arenas globales la posibilidad de construir aliados a los cuales recurrir cuando a nivel nacional los derechos no eran reconocidos. Sin embargo, el gobierno de Milei cuestiona abiertamente a estos organismos, acusándolos de querer intervenir sobre la soberanía nacional y en consecuencia niega los derechos, que al menos declamativamente se reconocen en sus tratados y acuerdos.

El escenario actual plantea nuevos interrogantes en torno a la política indígena, que desde el retorno de la democracia había encontrado en los espacios internacionales una vía para disputar el reconocimiento de ciertos derechos. En este contexto, cobra fuerza la necesidad de preguntarse por la posibilidad de construir o imaginar nuevos aliados, así como entramados de articulación y organización capaces de impulsar estrategias renovadas frente al avance de políticas extractivistas que requieren, para desplegarse, de territorios “desiertos”.