El negacionismo climático ha llevado a la Argentina a retirarse de los espacios internacionales donde se negocia la política y el financiamiento climático ¿Qué implica para el país no participar de los acuerdos y debates globales sobre el desarrollo sostenible?

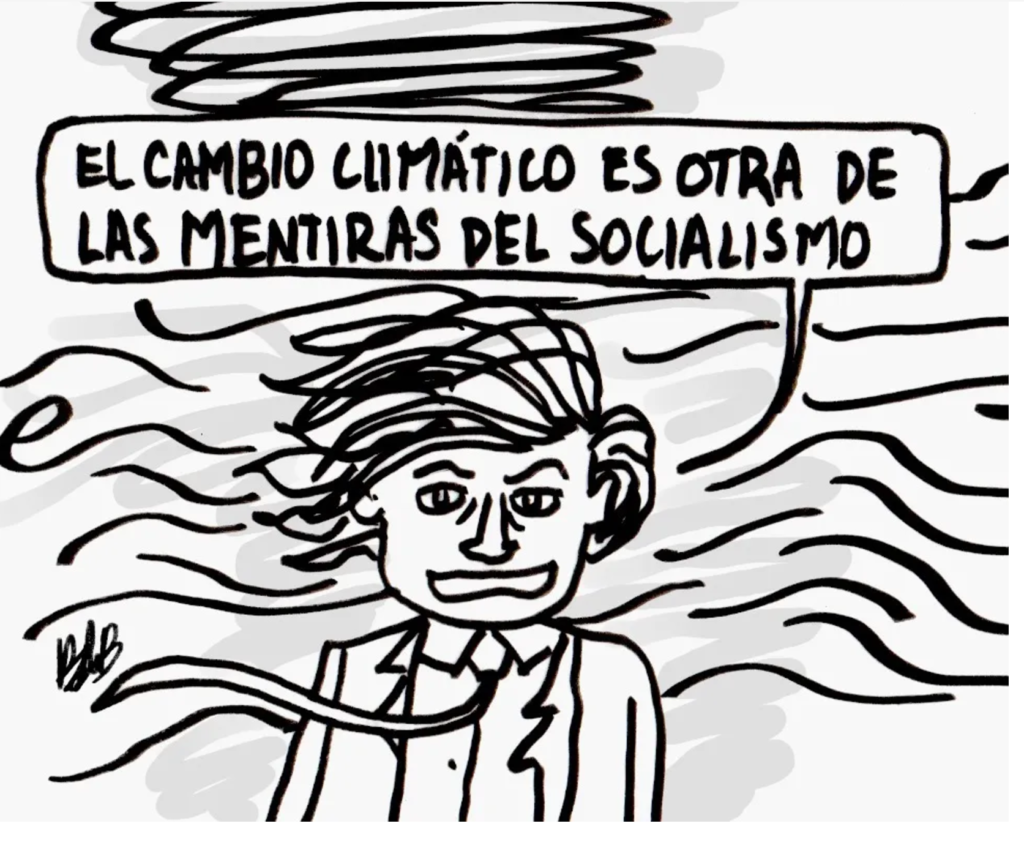

Desde la llegada al gobierno de Javier Milei la Agenda 2030 ha estado en el centro de la escena. Tanto el propio presidente, como la subsecretaria de Ambiente, Ana María Vidal de Lamas, la ex Canciller Diana Mondino y el nuevo Secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, refirieron en numerosas oportunidades a este tema y definieron a esta Agenda como “marxismo cultural” o como “agenda socialista”, y destacaron que se iban a parar contra los organismos internacionales para defender la soberanía argentina.

Estos posicionamientos plantean algunos debates geopolíticos, que además presentan fuertes contradicciones con otros posicionamientos políticos y económicos del gobierno de La Libertad Avanza, pero que son sumamente coherentes con sus planteos sobre la desregulación total de la economía y la no intervención del Estado en cuestiones centrales, como el cuidado medioambiental. Sin embargo, muestran sobre todo un dilema en la relación global-local. Los últimos posicionamientos de la Argentina ante la ONU, primero cuando se “disoció” del Pacto del Futuro Común, marcando que el país no participará de este acuerdo global, luego votando en contra de una resolución sobre los derechos de los pueblos originarios que promueve el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de las culturas y lenguas originarias, y siendo el único país en votar en contra de eliminar las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

A esto se suma la orden presidencial de retirar a toda la delegación argentina de la Conferencia de las Partes (COP29), un espacio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que se reúne anualmente para abordar cuestiones medioambientales. En esta oportunidad la delegación oficial ya se encontraba en en Bakú, Azerbaiyán para ser parte del encuentro. Estas definiciones del gobierno argentino implican no participar de las negociaciones y las discusiones donde se adoptan las decisiones para luchar contra el cambio climático y donde se definen cuestiones vinculadas al financiamiento climático, para financiar la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático en todo el mundo.

Pero, ¿qué implica para la Argentina no participar de estos acuerdos y debates globales sobre el desarrollo sostenible?

¿Qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible?

En concreto, la agenda es un acuerdo internacional surgido en 2015 en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que compromete a los Estados firmantes a poner en marcha un conjunto de transformaciones para la construcción de sociedades más sostenibles. Lo que busca es relacionar el crecimiento económico, el cuidado del ambiente y la inclusión social pensando en modelos que no limiten el desarrollo económico, pero que lo hagan de una manera respetuosa de la naturaleza, atendiendo a los derechos de las próximas generaciones y buscando lograr mayores niveles de igualdad social.

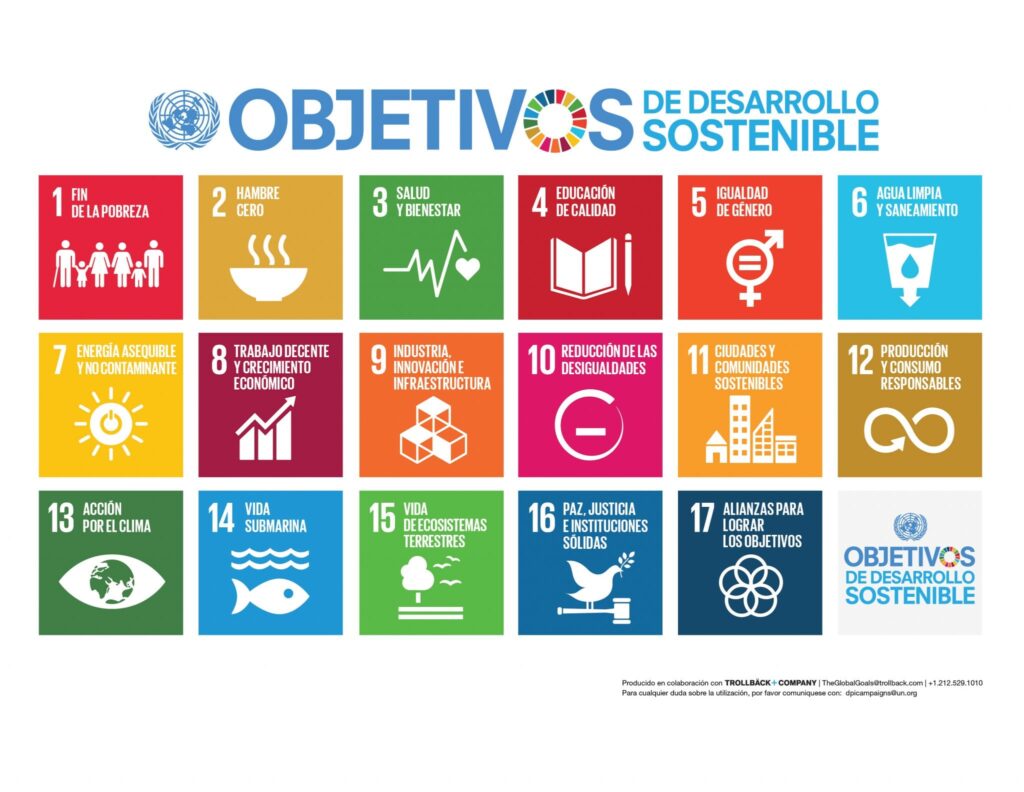

Básicamente es un plan de acción, o más precisamente una declaración de intenciones, de propuestas y no de imposiciones que deban si o si cumplirse. Los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) que componen la Agenda incluyen cuestiones como poner fin a la pobreza (ODS 1), hambre cero (ODS 2), igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), industria, innovación e infraestructura (ODS 9), reducción de las desigualdades (ODS 10), acción por el clima (ODS 13). Así, si bien suele asociarse esta Agenda solo al ambiente y el cambio climático, en realidad es un plan integral de acción global que busca dar respuesta a la necesidad de abordar los desafíos mundiales más urgentes.

No obstante, la asociación directa de la Agenda con la problemática ambiental y del Cambio Climático se debe a la llamada de atención que la crisis ambiental y climática viene generando en las arenas globales desde la década de 1970, cuando comenzó a utilizarse la categoría de “problema global” para referirse a los problemas ambientales. Desde entonces el discurso ha estado hegemonizado por el desarrollo sostenible, construido por las agencias internacionales de conservación y cristalizado en sus documentos, informes, reuniones y congresos. Estas preocupaciones se evidencian a partir de 1969, con la edición de La tragedia de los comunes y con la publicación en 1972 del informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento. Estas publicaciones señalaron que el progreso, en los términos que se estaba desarrollando, con un crecimiento económico indiscriminado, ponía en tensión al mundo en cuanto a sus posibilidades de brindar recursos naturales. Desde entonces, la cuestión ambiental comienza a estar en el centro de las discusiones políticas como nunca antes en la historia, y en 1987, en el informe de la comisión Brundtland de la ONU, Nuestro futuro común, se comienza a utilizar el concepto de desarrollo sostenible.

No obstante, la asociación directa de la Agenda con la problemática ambiental y del Cambio Climático se debe a la llamada de atención que la crisis ambiental y climática viene generando en las arenas globales desde la década de 1970, cuando comenzó a utilizarse la categoría de “problema global” para referirse a los problemas ambientales.

Diversos investigadores e investigadoras sostienen que el informe marcó un punto de inflexión en la forma de entender al desarrollo, donde el capitalismo ya no es puesto en tensión, sino que a través del avance de la tecnología, la humanidad podrá afrontar cualquier barrera de crecimiento económico, e inclusive, la escasez de un recurso natural. De esta manera, el desarrollo sostenible permitirá satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Asimismo, en Nuestro futuro común se afirma que los problemas ambientales son compartidos por todos los países, tanto los desarrollados como los en desarrollo, por lo tanto, a partir de ese momento la problemática ambiental es interpretada como una cuestión global.

A esto se suma que en 1997, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), en su cuarto informe, confirmó que existe una relación directa entre el cambio ambiental global y la actividad humana. Algo que sostuvo con mayor seguridad en todos los informes posteriores. Es en todo este recorrido de discusiones globales y negociaciones multilaterales que en 2015, la Asamblea General de la ONU adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) firma el Acuerdo de París. Este último es un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el cambio climático, adoptado por 196 países, que tiene como objetivo mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales y limitar las emisiones de carbono.

Desde 2015 hasta el presente, los distintos países que acordaron con la Agenda 2030 y suscribieron al Acuerdo de París han llevado adelante acciones para intentar cumplir con los ODS. Sin embargo, las acciones de cada país tienen distintas consecuencias de acuerdo a su centralidad en la producción de gases de efecto invernadero (GEI). Así el accionar de Estados Unidos y de China, los dos mayores productores de GEI en términos absolutos, deviene uno de los puntos críticos en los debates internacionales.

De esta manera, el desarrollo sostenible permitirá satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades

¿Cómo se disputa geopolíticamente lo climático?

La mayor discusión geopolítica en clave de la crisis climática está vinculada a cómo financiar la mitigación y la adaptación al cambio climático a nivel global. A grandes rasgos este debate se divide entre los países desarrollados (los que financian) y los países en desarrollo (los que son financiados). Para entender mejor cómo esto se da en la práctica, en la COP29 se está buscando fijar un Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo (NCQG) y los distintos bloques se encuentran negociando. Así por ejemplo, el G77+China –un bloque de negociación de países en desarrollo que agrupa a gran parte de los países de América Latina, incluido Argentina- plantea una nueva meta en 1,3 billones, con fondos específicos para la reducción de emisiones, adaptación y pérdidas y daños, y remarca que los fondos deben ser donaciones, para no generar más deuda.

La discusión sobre la financiación climática cobra centralidad porque es la que permite que los países en desarrollo puedan llevar adelante mayores acciones en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y en sus planes climáticos, como parte del Acuerdo de París. Estas acciones implican billones de dólares anuales. Cuando se discute la financiación se atiende a la idea de justicia climática, marcando que los países que más se beneficiaron de las emisiones de carbono deban ayudar a los países que se ven perjudicados por los efectos de la crisis climática. Hablar de justicia climática significa aceptar que esta crisis afecta de manera desigual a los países y a las personas. Por eso se busca que los grandes deudores climáticos del Norte Global financien a los países del Sur Global que se encuentran sufriendo las peores consecuencias.

Atendiendo a estas dinámicas la discusión entre lo global y lo local cobra una importancia central ¿Qué costos tiene la Argentina cuando se retira de estos espacios o cuando se disocia de acuerdos globales? ¿Cómo la idea de libertad y soberanía del gobierno de Milei son compatibles con los posicionamientos y disputas geopolíticas a nivel global? Estas preguntas no son una abstracción, sino que plantean consecuencias reales en nuestra presencia e incidencia en las arenas globales. El retiro de la delegación oficial de la COP29 se dio de hecho cuando el país presidía las negociaciones del G77+China, por lo tanto las decisiones políticas del gobierno nacional plantean costos en el financiamiento climático de la Argentina y la región.

Si bien, tal como sucede también con las votaciones sobre los pueblos originarios y sobre los derechos de las mujeres y niñas en la ONU, aún continúan operando los acuerdos y tratados internacionales previos, lo que estas posiciones muestran es cómo el gobierno argentino quiere ser visto en las arenas globales y cual es su postura política cuando se debaten derechos. En este contexto, más allá de los cuestionamientos que se puedan hacer a las acciones o inacciones de un organismo como la ONU, las posturas del gobierno libertario deben ser leídas recordando que este espacio fue fundado en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional y promover los Derechos Humanos. El hecho de estar sistemáticamente en contra de declaraciones, resoluciones, agendas o acuerdos que al menos discursivamente buscan mayor igualdad y derechos es todo un posicionamiento político.

En su primer discurso como presidente en la ONU, Javier Milei sostuvo: “No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer, vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende”. Estas políticas colectivistas son las declaraciones sobre igualdad y derechos, que el presidente entiende como “ideas socialistas”. Es desde ese marco que el gobierno libertario entiende que la Agenda 2030 es un proyecto de la izquierda internacional que busca diseñar políticas de intervención del Estado en la economía de los países. Lo curioso es que por ejemplo, al momento de votar sobre el Pacto del Futuro, mientras países como Estados Unidos, Alemania, Israel, a quienes el gobierno define como aliados o como horizontes, respaldaron el acuerdo en la Asamblea General de la ONU, Argentina terminó alineada con países como Rusia, Corea del Norte y Venezuela, de los que busca desmarcarse.

Es importante atender al nuevo capítulo que se abre en la política climática con la elección de Donald Trump en Estados Unidos, y cómo esto afectará las posibilidades de avance global hacia las metas del Acuerdo de París. En su mandato anterior denunció el Acuerdo y desmanteló las instituciones que trabajaban en favor de la acción climática. A diferencia del peso de Argentina dentro de la ONU las acciones de Estados Unidos podrían poner en crisis el sistema del organismo, mientras que sin el apoyo financiero y las inversiones norteamericanas las negociaciones de la COP29 para alcanzar un Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo será más que difícil. En esta nueva etapa será importante prestar atención a cómo jugarán China, India y la Unión Europea frente a los posicionamientos de Trump sobre el cambio climático y cuál será la situación de América Latina si el rol central de Trump profundiza las inversiones basadas en combustibles fósiles, teniendo en cuenta que ya presentó al fracking como su principal política energética. Las fichas están en juego y resta esperar a ver cómo los principales bloques y los países centrales se posicionarán en los próximos tiempos para entender cómo se llegará a 2030.